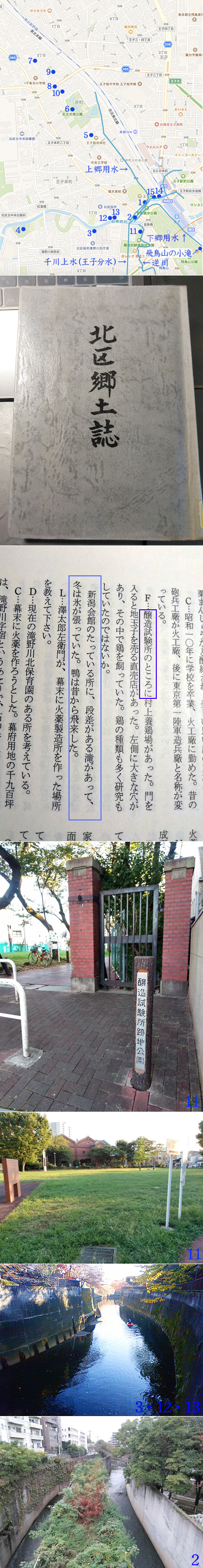

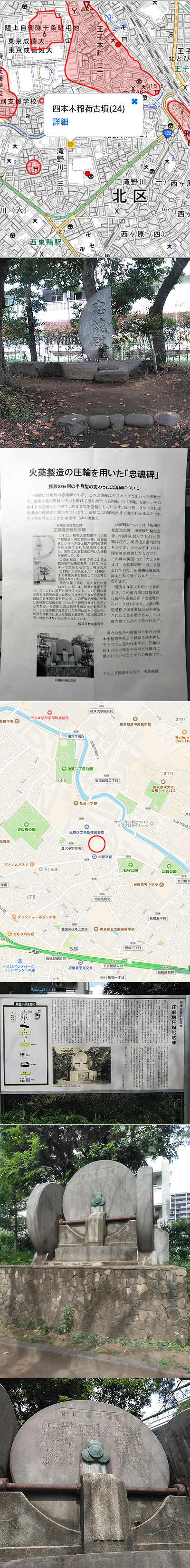

2021 6/10�@�w���q�\�ܑ�@�V����ق̒i���̂����i�\����j�x

�k�扤�q�t�߂ɂ͂��ĉ��q����ƌĂꂽ�ꂪ�������B

����Ƃ́A����̑�E��ׂ̑�E���V�̑�E�s���̑�E�����̑�E�����̑�E��H�̑�ŁA��������͖̂���̑�݂̂ƂȂ��Ă���B

������w���q����x�́w���������}��x�̓��e���A�s�[�����邽�߂̎�i���ƁA�w���q����l�x�ł͏�����Ă���B

�V�ȊO�̑�ɂ��G��Ă���A�܂��Òn�}�Ȃǂ�������p���Ēn�}�ɋL�ڂ��Ă݂���A�P�T�̑ꂪ���������Ƃ��������B

1�F�����̑�

2�F���q�剁�i���q���j

3�F�s���̑�

4�F�ٓV�̑�i���V�̑�j

5�F��ׂ̑�

6�F����̑�

7�F�����̑�

8�F�����̑�

9�F�R�{�Ƃ̑�

10�F��H�̑�

11�F�����������̑�

12�F����

13�F����i�ؑ�j

14�F�����̑�

15�F���L�̑�i��̑�j

�P�Q�w����x�ƂP�R�w����i�ؑ�j�x�͊G�}�ɕ`����Ă��邽�߂ɐ��m�ȏꏊ�͕s���i�ΐ_���̗���ɍ��킹��Ƃ��̕t�߁j�B

�P�P�w�����������̑�x�ƂP�S�w�����̑�x�͐���̈ʒu�ŁA�P�P�̏����������̑�͂��Ă̐ΐ_���̖��c�ł���t�쉈���Ƃ��l�����邪�A�ΐ_���i������j�����ɗ����Ă����������R���Ǝv���B

�w�����̑�x�Ɓw�R�{�Ƃ̑�x�͐��ʂ��������悤���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���k�拽�y���@���y�j�G�k ���ꂱ�ꁄ�@��l��@���y�j�G�k��@�����O�N���N�ꔪ���i���j�����p�[�[�[�[�[�[�[

F�E�E�E�����������̂Ƃ���ɑ���{�{�ꂪ�������B

������ƒn�ʎq�钼���X���������B

�����ɑ傫�Ȍ�������A���̒��Ō{�������Ă����B

�{�̎�ނ��������������Ă����̂ł͂Ȃ����B

�@�V����ق̂����Ă��鏊�ɁA�i��������ꂪ�����āA�~�͕X�������Ă����B���͐̂�������B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

��L�AF���V����ق��������Ƃ���ɂ��ꂪ�������Ə،����Ă���B

���q���ӂɂ͂������̑ꂪ���������Ƃ��������Ă��邪�A���̂����̂ЂƂɏ����������ɂ��ꂪ���������Ƃ��m���Ă��āA�n�}��11�ԁi���Ӂj���������������̑ꁄ�ł���B

�V����ق��ǂ��ɂ������̂��͒��ׂĂ݂Ă�����ɏo�ė����A�Â��n�}�����ׂĂ��`����Ă��炸�A���ݒn�͕�����Ȃ����A�����������̘b����̗���ŐV����ق̑�ɂ��Ă��G��Ă��邱�Ƃ���A�����������̑�̋߂��ɂ��������A�������͏����������̕~�n�ɂ�������̂��ƂƂ��l������B

���̐V����ق̌����Ă������̑�̓����͒i��������Ƃ������ƂŁA��x�����������i�ʂɗ���A����ɉ��֗����Ă����̂��낤�B

����������悤�Ɏv����̂ŁA�����k�J�̊R���������n�����̊R���Ȃ̂����A�������̐��������������痎���Ă����n��䂦�ɁA���̂����̂ЂƂ����̐V����ق̑�Ƃ��v����B

�܂��A�������Ă���Ƃ����L�q����A���ʂ��L���̂ł͂Ȃ����Ƃ��v����̂ŁA�������n�����̊R�����ɗ����Ă����㋽�p���t�߂ł͖����悤�ȋC������B

��̏ꏊ���ǂ��ɂ���������������|�C���g�́A���̐V����ق��ǂ��ɂ���������������悢�����Ȃ̂ŁA�k��̒����}���قł��������Â��n�}�ׂĂ݂悤�Ǝv���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�y�֘A�L���z

���ΐ_���@���͓��@�������݂��Βn�@���q���� �����ٍ��V���A��

���ΐ_���@�������i�����j�ɂ��鏼���ٍ��V���A�ւ̓��W�Ɖ������݂��Βn ���q���� �����ٍ��V���A��

���k�����꒚�ځ@���㐅 ���q�����i���q�X���E��Z���ƈꕔ�d���j�Ƃ̎O���H�ɂ���M�\���@���q���� �����ٍ��V�i�≮�ٓV�j�ւ̓��W

�����q����@�����ٍ��V���A�Ձ@�����@�������݂��Βn�̏����ȑ�

���ΐ_���@���͓��̘I���@����������Βn

���ΐ_���@����������Βn�@�U���Ζʂ���̗N���i2020�N6�N22���f���lj��j

���ΐ_���@���B�����쁃�����쉷�@����������Βn

���ΐ_���@�����������̐X

���ΐ_���@�ԉH���i�鋞���j�ہ@���l���ڂ̗N��

���ΐ_���@�������Ԃ��Βn�̗N��

���ΐ_���@�������Ԃ��Βn�̖L�x�ȗN���@�J���b�J�������̓s��

���ΐ_���@2021�N3�����@�������Ԃ��Βn�̖L�x�ȗN��

���ΐ_���@����@�@���q���� �s���̑�Ձi��s���̔�j

���ΐ_���@����@���@���q���� �s���̑�Ձi���q�s���V��Ձj�@�Ί݂͓��^�L�E���^�L�i����E����j

�����q����@����̑�

�����q�\�ܑ�@��������͖̂���̑�̂�

�����q����@����̑�����̗N���@(2020�N8��8��)

�����q����@����̑�����@�����l���o��l�̌Q��H�[����̑�ŃO���Ȏh���ׁ�

�����q����@���q �����̑�

��������i�ΐ_���j�@�����k�J�@���������q���ƌĂ��q�剁

�����q����@���ł������q ��ׂ̑��́g��ׂ̊R���N���h�Ɖ��q��ח��Õ��̌ό��i������j���\����ՌQ��

�����q����@���q��א_�Ё@�ϐΑ����u���ꂽ��

�����q����@�����̑�Ղ̗N���Ǝō�

�����q����@�����̑�̖��̗R��

�����q�\�ܑ�@�����������̑�

�����q�\�ܑ�@������@���L�̑�

�����q�\�ܑ�ɉ����ā@���a��ƔR�@�i�B�ˑ����Ձj���@�����c��R�̏����ȑ�i�\�Z��j

���������@�������w�������������Ղ���ΐ_���ɗ�����J��

��2020�N�H�@�R���i�Ђ̉�����i�ΐ_���j�����k�J

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�������N���b�N����Ɖ��Ɂy�ߋ��L���P���͐�E�N���E�r�E��E�x�E�㐅�E�Ë��E���E�h��E�j�Ո�Ձi�L�� �Õ� �� �M�\�� ���W�j�E�������E�Ó��E��Ȃǁ��z�̃��X�g���W�J���܂��B

- ���J�[��i����r�ܖ{���j

- ���J�[�� 2�i�r�ܖ{�����珬�ΐ�j

- ���J�[��ƒr�܂̖��̗R���@�Ó� ���c��

- ���_�c��ɒ����J�[��@�s���q�͊�

- ���J�[��i���ΐ�A�I��j�@�����Ă���]�˂̗��j�@�����̍⓹�@�����攒�R���Ԋ��⁄

- ���J�[��̂������ٓV�i�����1���ځj

- ���J�[��@���c���������q�Ր_�Ћ��� �c�y���̋����i�����2���ځj��

- �������2���ڍ��c������ �q�Ր_�Ё����˒n�� �ʖ��g����n�����@���ώR���Ɓ�����R���ɏZ�ތςƋ���E�̂��ːF�̐�

- ���Ó������蓹���@�L���� ���т��ʂ�g�����ځ@�킫�݂��ʂ聃�J�[�� �������w�Z���x���Ձ��ƍM�\���h

- ���J�[��@��˂ɂ����s���i�L����k���2�j

- ���J�[�쉺���������@SPR�H�@

- ���J�[��Ձ@�̂̈����_�ЂƏˉ_���≺�̐�

- ���J�[��i���E���ΐ�E�I��j�@�L����i�L漍�A�L�ҍ�j�ƔL����

- ���{���i�������j�@�J�[�� ��r�x���i�Z�\�r�x���j�@��ƌĂꂽ��Ձ@�Z�\�r�Ձi�R�ʁi��܂��܁j�̒r�j

- ���J�[�� �_�����J�x���i������������j�Ƃ������ٓV���i�������ٓV�l�E�������ٓV�l�j

- ���J�[��Ə�r�x���i�Z�\�r�x���j�̗��������n�_�ɂ���h�Зp�|���v

- ���J�[�여��@��� �܌˒ʂ�����t�߂̗N�����Ɛ�@�ޓX�̂��ꂢ�Ȑ�i�N�����j

- ���J�[��@������1-2 ��Ձ��s�����������w�Z�ׂ� �����V�c�◯���߂����ƈË� �J�[�쉈�� �����q���u�����莖��

- ���J�[��قƂ�ɂ��遃���������i�@�����{�X��

- ���r�܈꒚�ځi�� ���������r�܁j�@���a�ʂ菤�X�X���Ó� ���c�E�G�i�J���������ɂ���r�܂̐X�i���c�q��Ւn�j�@�����m�L�ƃg���{�r�i�N���j�^�J�[��@���c�q��x���E���c���~�x��

- ���r�ܓځi�r�ܓ�E�r�O�ƒn���S���X���j�@��Ԑ_�БO�@�J�[�� ����c�x���i��Ԏx���j�@�㗬

- ���r�ܓځi�r�ܓ�E�r�O�ƒn���S���X���j�@��Ԑ_�БO�@�J�[�� ����c�x���i��Ԏx���j�@�����`����

- ���J�[��@�o�[��x���i�N���n�F�����R���@���㐅 ����z�X���ɉ˂����R�����j

- ���J�[��@���ې�x�� �㗬���K���E�쒬��

- ���J�[��@�ԉH�� ��쎩�R�ʘH�n�����K�[�h�i���w�n���ʘH�j

- ����������� �����w�O�@���J�[��Ë������ɗ������ԉw�O���H�X���@�����ʂ�i�⏕��73�����@���Ắg�ٓV�O���h�ƌĂꂽ�j�Ɓ��r�ܓ��L�ˁE�J�[�� �������ٓV��

- �������̖��̗R�����Òr���@�{���ˏ����d������n�E�����~�Ձ@�����ˎq�ݓ@�����̌�p���@�i���̂���ď����@�j���@�� ��������

- �������揬�ΐ�@�����i�Í�j �@�c�����Ɋy�����E���אڂ���헤���{���ˏ����Ƃ̏㉮�~���̗N�����@�������D�M�@�R���S�M �����Ձ�

- ���{�� �e��@�����t�����Ղƈ��

- ���r�ܕx�m�˂Ɓ��J�[�쁄����n�ɍL����r�ܐ��L�ˁi�X��_�З��L�ˁj�E�r�ܓ��L��

- ���r�ܓ��L�ˈ�Ձi���J�[�쁄����n�j

- ���ΐ_���@�͐쑈�D�@�����k�J

- �����Ă̐ΐ_���

- �����̖��̗R���@��ʂ̗v�� ���q�X���ƒ��R���@�ΐ_���ɉ˂��遃�����E���E�R������

- ���ΐ_���@���͓��@�������݂��Βn�@���q���� �����ٍ��V���A��

- ���ΐ_���@�������i�����j�ɂ��鏼���ٍ��V���A�ւ̓��W�Ɖ������݂��Βn ���q���� �����ٍ��V���A��

- ���k�����꒚�ځ@���㐅 ���q�����i���q�X���E��Z���ƈꕔ�d���j�Ƃ̎O���H�ɂ���M�\���@���q���� �����ٍ��V�i�≮�ٓV�j�ւ̓��W

- �����q����@�����ٍ��V���A�Ձ@�����@�������݂��Βn�̏����ȑ�

- ���k�����@�������i�����Ձj�y�m�u��睂̈����y�ܘY������

- �����������ȋ������i�g�t��/�����Ձj�Ə����ٍ��V���A�@�Ձ@���㐅 ���q���������ɂ���≮�ٓV�ւ̓��W�i�M�\���j

- ���ΐ_���@���͓��̘I���@����������Βn

- ���ΐ_���@����������Βn�@�U���Ζʂ���̗N���i2020�N6�N22���f���lj��j

- ���ΐ_���@���B�����쁃�����쉷�@����������Βn

- ���ΐ_���@����������Βn�@�ΐ_��쉈���ɂ������g�t���i���쉀�ƕ��y���j

- ���ΐ_���@�����������̐X

- ���ΐ_���@�ԉH���i�鋞���j�ہ@���l���ڂ̗N��

- ���ΐ_���@�������Ԃ��Βn�̗N��

- ���ΐ_���@�������Ԃ��Βn�̖L�x�ȗN���@�J���b�J�������̓s��

- ���ΐ_���@2021�N3�����@�������Ԃ��Βn�̖L�x�ȗN��

- ���ΐ_���@2024�N2�����@�͊������������Ԃ��Βn�̗N��

- ���ΐ_���@����g��̍����ƒJ�[�쉺�������������㐅�̕����i��~�j���̓f��

- ���ΐ_���@����@�t�������Ձi�������ӂ��j

- ���ΐ_���@����@�@���q���� �s���̑�Ձi��s���̔�j

- ���ΐ_���@����@���@���q���� �s���̑�Ձi���q�s���V��Ձj�@�Ί݂͓��^�L�E���^�L�i����E����j

- ���k�����@����@�{���O���݁@�Α��ߓ���d�����Ɩڍ��x�m�i���x�m�E�V�x�m�j�̂ЂƂł���ڍ����x�m

- ���ΐ_���@�s���̑�Ձi��s���̔�j�t�߂̒����i2014�N11��28�� 9�����j

- �����q����@����̑�

- �����q�\�ܑ�@��������͖̂���̑�̂�

- �����q����@����̑�����̗N���@(2020�N8��8��)

- �����q����@����̑�����@�����l���o��l�̌Q��H�[����̑�ŃO���Ȏh���ׁ�

- �����q����@���q �����̑�

- ��������i�ΐ_���j�@�����k�J�@���������q���ƌĂ��q�剁

- �����q����@���ł������q ��ׂ̑��́g��ׂ̊R���N���h�Ɖ��q��ח��Õ��̌ό��i������j���\����ՌQ��

- �����q����@���q��א_�Ё@�ϐΑ����u���ꂽ��

- �����q����@���q��א_�� ��ׂ̑�Ձ@���Ȃ�c�t��

- �����q����@���q��א_�Ё@���ł�����ׂ̑�̍� ���{���䒆�� �N���_�㕔 �g���p�h��

- �����q����@�����̑�Ղ̗N���Ǝō�

- �����q����@�����̑�̖��̗R��

- �����q�\�ܑ�@�����������̑�

- �����q�\�ܑ�@������@���L�̑�

- �����q�\�ܑ�ɉ����ā@���a��ƔR�@�i�B�ˑ����Ձj���@�����c��R�̏����ȑ�i�\�Z��j

- �����q�\�ܑ�@�V����ق̒i���̂����i�\����j

- ���������@�������w�������������Ղ���ΐ_���ɗ�����J��

- ��2020�N�H�@�R���i�Ђ̉�����i�ΐ_���j�����k�J

- ��������i�ΐ_���j�����k�J�@������ǂ����ӂ��@�O�Z�Z�N�̗��j�Ɏv����y���遄

- �������k�J�@������i�ΐ_���j�ɉ˂���M�����Ɛ�̗m�H���̗m�� �[�G�t�����[

- ���}�c�R���L�g ���肻�ߓV���@���q������̗�����

- �������q�ɐ��܂�ā��Γ珤�X �Γ�G�q�@�g�ΐ_���̎v���o�h

- �����q��ׂ̍�@�����R���Ɖ��q��ד��̕���ɂ������g���q�喾�_ ��铔�h�i2020�N8��29���ʐ^�lj��j

- �����q�_�Г����̊R���Ə㋽�p���i�ΐ_��p���j�ɉ˂���O�{�����̐e��

- �����q�_�Ђ̃C�`���E�Ɖ��q���̂������i������ځj

- �����q�_�Ё@���� �_�Ё����̑c�_���Ɩђ�

- ��������ꗤ�R�������̌R�p�S�� ����R�i�싴�����q�X�����E���q�o���b�N�Ձ��j�̃g���l���Ղ̗N��

- ��1979�N �������j�ē@�f�恃�\��̒n�}�����@���q�X�����i���q�o���b�N�j�Ɗݓ��ē��}��������ꗤ�R�������̈�\�@�y��Ɍ@��ꂽ�g���l���̏o�����Ɏg�p����Ă����̃A�[�`��

- �����q�w�����̐ΐ_���×��Ɓ��ΐ_���i������j�����ɂ������o�^���i�o�^���j�������E�������J���㒬�E��R�ƖL����v���E���̃o�^�������@�[�X�����E�n���A �o���b�N�[��

- ��1979�N �������j�ē@�f�恃�\��̒n�}�����@�K�������Ɋ|����ꂽ�m��x�� ���ꉀ�n�̊Ŕi�� ���ꗁ�ꂾ�낤���H�j

- ��1979�N �������j�ē@�f�恃�\��̒n�}�����@������i�ΐ_���j���������Ɖ����k�J ���C�O�̉��q�剁��

- ��1979�N �������j�ē@�f�恃�\��̒n�}�����@���a54�N �ݒ��Q���ځ`���\���Q�`�R���ځ��R������̗N����

- ���k��c�[ �s���̑�i����R�̑�j�E�s����@�J�c�쉈�����_��א_��

- ���c�[�w�\���@�������n�̊R���ɂ������ӏܒr�@�R������̗N��

- �����炩��i�r��j�V���ɂ������j��E����@����̓n���̓n����ɂ����������E������

- �����h ��h�Ղ̓X�����X�i�n���A�j�ɂȂ�����̍�i����ȍ�j�@���Ⴂ�q�E������

- �����a�̐ΐ_���

- �����h�i��h�E���h�j�̊e�{�ݐՁi��،ˁ��]�ˌ�{�� ������E��h ���� �e�{�w���s���G��ƁE���D��E���g�ԁE�≮��j�ƐV���̔�

- �����̖��̗R���@��ʂ̗v�� ���q�X���ƒ��R���@�ΐ_���ɉ˂��遃�����E���E�R������

- ������h�ɂ��邩�Ắg���h�̐e���Ƌ����̎D

- ������ˉ����~�ɂ������R�X�@���������R�i�z�R�j

- �����~��� �Ðΐ_���ƒJ�c��@�c�[�����_�� �J�c��ɉ˂����Ă�����

- ���ΐ_���@��

- ���ΐ_���̑勴�����Ɓ@�s�����������ƕ~���{���@���S�̋F��`�ՍϏ@�哿���h �A����

- ���ΐ_���̕t���ւ�

- ���ΐ_���R�������i�����̑k��s�ƌ����Ă���j�@�v�ۓc���E���t�߁��ߘa3�N�̐��������̊T�v��

- ���ΐ_���@���{�~�a�A���V��

- ���ΐ_���ƃG���K�x�̍����n�_�ɂ��Ă������ϓc�q���J�������

- �������J���㒬 ������O�r�^������O���r���̂ЂƂ@�ΐ_��� �G���K�x�x�� ��J���̗��r�ߗ��Č��Ă�����J���o���b�N�� �ؑ����W�n���

- ������O�r�@�����J���E�����̐[���J �G���K�x�x���������̗��r�� �ޖx��

- ������O�r�@�����J���E�����̐[���J�m�X�P�[�^�[�S����������}��n �G���K�x�x���������̗��r�� �㗬����

- ������O�r�@�����J���E�����̐[���J�m�����x������Ɨ��̒n�n �G���K�x�x���������̗��r�� ��������

- ������h���@�����n��Ձ@�ΐ_��쉈���������ɖq�ꁄ�@�� �����̔��X�������Ɂ�

- ������퐶���E�����@�ΐ_��� ���퐶���E�����x�����@�㗬

- ������퐶���E�����@�ΐ_��� ���퐶���E�����x�����@�����@����� �V�Ɛ��_���܁i���_���j��

- ���ΐ_���@����X�쒬�@�X��_�Ћ߂��ɂ��Ă������X����i�ٓV���j�Ɣ��Ȃ܂��̓`��

- ���ΐ_���@�c����p���Ƃ��Ăꂽ���{�@�����Ɏc�� �g�����x�h ��

- ���������ՂƌÓ� �䋴���i�ΘC��ՁE�I����Ձ@�����R������Ղ̌��n�̂ЂƂ� ���������j

- �����ΐ_���i�Ðΐ_���j�̐Ձ@�R�E����t��

- ���ΐ_���i������j�قƂ�̉��q ���� ��j

- ���Îʐ^�͂킽�������ɉ���`����̂��H�i�����ېV���̉��q�E�R�E����j

- �����q�̗������E��@�Γ��ĂƉ��~�_�i��Ё@2021�N4��7�����M�j

- ���]�ˍ�������s�i���ǂ����߂������Ă��Â����j�@�����q ��u���升 ��֓���ɂȂ��O�̌߁v���@�̐�L�d

- ���R�����@���_���R�̉B�ꍝ�����E�����i�R��j�ƘZ�⁄

- �����q�@�R�@������V���@������

- ���Ðΐ_���̗��H�@�t��

- ���ΐ_���@�����̃v�[���Ɛ��_�{�A���n�� �Z��n�ɂ���x

- ���ΐ_���㗬�@����J���

- ���ΐ_���̗��ɂ��鐅�Ԃ̐���������ˉ����~�ɂ��������ԁ@�m���̌�͉Ζ�����Ȃǂ̌R���E�H�Ɨp�̓��͂� �n���Ɛ�ꂩ�畦���o���͎̂��������H

- ���Ðΐ_���̎x���@�J�ː�i�J�c��E������j�����̒��r��

- ���L�����i����j����g��@�A�؉��E��t �ɓ��ɕ��q�Ƃ̕�� �������ւ̓��W����t�����Ɛ���̐�@�J�c��i�J�ː�j�̌���̒��r

- ���L�����Z�@�����א_�Ё�����̐�Ձ��Ɓ�������쓮���� �\���C���V�m�̌��j

- ������ ����쉀�����m�̃i�C�`���Q�[���ƌĂꂽ���_�X�J ���C���b�N�̂��恄�@����悵�̍��̗��������\���C���V�m���˂̒n���@��C�@���ɓ��ɕ��q�̉��~�Ձ�

- ���J�c��ʂ�@�����p���˓����E�R��d�� �����p���K�[�h�@�J�c��Ë� ��������

- ���k�搼�����O���ځ@���J�ːV���̐Δ�@�J�ː�i�J�c��E�t��/�Ðΐ_��여�H�j�Ɗ��q�X���i���j�̊O���@���㐅�i���q�����j�ɉ˂���ω���

- ��������Ɣ��f���i�������j��

- ���J�c��ɉ˂����Ă������̐e���i�H�열�V��揊�@����j

- ��������퐶���@�퐶���y��̔����n

- ���s�E�r�i�Ðΐ_���A�J�c��E������j

- ����쉶������ �s�E�r�̂قƂ�ɂ�����������

- ���䓌��r�m�[�@����א_�Ђƕٌc������ˁ@�Èō�

- ���ꕶ�l�̈ꐶ -�������L�˂ɐ������l�X-�@�������L���S�̌S�ɐՂƊ��q�X��

- ���k�搼�����@���q�]�a�@�Ւn�̔��w�Z�@��������ՌQ�i�������L�ˁj�@�Z��n�ɂ��L�͈͂ɕ��z����ꕶ����̊L�k�@�����L��

- ���k�搼�����@��������Ձi�����������P�����L�ˁj

- ����t��i�����p���ƒ��p���Ƃ��k�k�n��Ƃ�������j�Ɠ��j���ƒq�����ɉ˂��鋴

- ���W���������n�����ƍ����p���i��t��⒆�p���A�k�k�n��Ƃ�������j

- �������R���g��̍�h�̉��؉|�قƂ�𗬂���t��i���p���j�Ɓg�Ȃ݂����h

- ���k��\�𒇌��@��t��ɉ������̍�

- ���k��\�𒇌��@��t��ɉ˂����Ă��������

- ����t��i�����p���E���p���E�k�k�n��j�@���Ԃ̍�

- ����t��i�����p���E���p���E�k�k�n��j�������[���J��

- �����q �㋽�p���i�ΐ_��p���j �O�{�����̐e��

- ���\������Ɖ��q��ד��̒Ǖ��ɒu���ꂽ�i���́j��t�̊֏��Ղƈ�t��ɉ˂���ԉH���Ζ�ɓ��̋���

- ���k���\���@�W�����̉����n�����ɓY���Ă��鏬���Ȋp���^�����M�\�����W

- ������c�삪�B�e�ɗ�������̓��j���@������M��[�̝G�z�ƍ����p��

- �������a�� ���j���ɉ˂��鍪���p���̋��i�e���E�����j�ƕ����������̐Β��i�����h�j

- �����搴�����@�����Ȃ����@�����R���ɉ˂����Ă����⓹���i꜓����E�K���h�E���j

- ���k��@������Տo�y�ۖ؏M

- ���k��ݒ��@�㋽�p���i�ΐ_��p���j�ɉ˂����ΊX���̎O�{����������o�y�����ꕶ����̊ۖ؏M�ƒ�����Տo�y�ۖ؏M

- ���k�扤�q�ܒ��ځi���q�_�J�j�@�r���q�x�Ձi�_�J�x�j�@�㋽�p���E��\��p���̔r�o�@�����Y�ƂƐ��^�@���͌���

- ���k�扤�q�ܒ��ځi���q�_�J�j�@�r���q�x�Ձi�_�J�x�j�@�㋽�p���E��\��p���̔r�o�@�����Y�ƂƐ��^�@�����\�𑤁@��V���i�f�b�J���{�E����@-��h�� �����ڂ��͂�-���j�Ə㋽�p���ɉ˂���ꂽ���������@��֓`��

- ���k�扤�q�ܒ��ځi���q�_�J�j�@�r���q�x�̎偃�k�V���̑�ւ��܂荞�܂�Ă���M�\���܁i���M�\�����_�J���M�\�ʂ菤�X��j�@�Õ� �ω���

- ���k��_�J�O���ځ@�����@�O�̍M�\���i���W�j�@��n�̑���������h�i���������キ�j�֒ʂ���}�⁃�n�⁄

- ���k��L���W���ځ@�L���n���Ռ������K���X���ʒ��ƕ��`���a�恄

- ������@���m����

- ��������Ց�@�V�c�_�Ђ̐��ɂ��������L�ˁ��Ɓ��ϒˁ��A�����l���ڂ́��L�ˁi�˂��ˁj���A��a���i�����j�́��ϒˁ�

- ������@��ב���

- ���������n�����i�\���n�j�@�k��ݒ��Q���ڂ̗N��

- ���ߘa5�N1���@�������n�i�{����n�E�\���j�k��ݒ��ڂ̗N��

- ���������n�����i�\���n�j�@�k�撆�\���R���ځ@�r�V�s���i�r��s���j�̗N���Ɣn��

- ���������n�����i�\���n�j�@�k�撆�\���R�`�S���ڂ̗N���Ɛ�����

- ���������n�����i�\���n�j�@�k�搴��������̗N���i��ˁj

- ���ԉH���R�ώ@�����̗N���i���㎩�q���\�𒓓Ԓn�Ձj

- ���k��ԉH���@���Ȃ�����ƗN���@�אڂ���ԉH���R�����̗N���i���㎩�q���\�𒓓Ԓn�Ձj

- �������V�ƏZ�� �� �q�� #1

- �������V�ƏZ�� �� �q�� #2�@���ۃ����i����A�������j�̎v���o

- ���������ʖ@�吹���ˁi����ˎx�ˁj�����~�� �喼�뉀�̋��Ԃ�ۂ{������

- ���c����̐����ƖΘC���

- ���c����@�ΐ_���Ƃ̍����n�_

- ���ΐ_���@���J���ꂽ�ΘC��Ձi���Ί펞�オ���{�ɕ��ՓI�ɍL�܂��Ă������Ƃ��ؖ�������ՁE���j�ΐ� �ΘC�^�i�C�t�`�Ί�̔����j

- ������@�I����Ղ̒G���Z���Ղƒ����ΗY

- ���r�܂̐�@�����쁃�ےr�ՁE�� ���r�j�Ռ�����

- ���L�����100�N�@������@�ےr��

- ���L����̗N�����ƒr�@��������̐����ł���ےr�Ղ̌��r�܌����̎v���o��

- ��������̐��� �r�܊ےr�������r������k���̐��r�܌����E�����ʂ�����։��т鐅�H�@���r�܌������猳�r�j�Ռ�����

- ��������ڔ���Q ���y���@�Ë��ƂȂ���������ɂ��鎩�����

- �����y�S�q��_���@�o�������S�q��_�����߂��Ƃ����O�p�`�̈�ˁ����̐����i���̈�j��

- ���G�i���J �咹�_�Ё@��������Ë��L�O�聄

- ���G�i���J �咹�_�Ё@���]�ˁE�����̔_�Ɓ@�G�i���J�i�X�m�R�֎q�n���Ɓ������R���̓^�l���i�퉮�E��q���@��c�j�X����

- ���r�܂̐�@���E�� �Ë����ʂ��ā@�N���́����v�m���H���t��

- �����{�_�В��ԏ�̗N�� (���E��@��������̊R��)

- �����E��̗i�� ��������̊R��������ݏo�����@������@�]�ː؊G�}���

- �����E�삪������[���J�ƊK�i�@����ˍ≺���i��ˌܒ��ځj

- �������č��i�����Y�����j�̈�\�@���E�쁃�r�������@�C�P�E�T���p�[�N�Ɉڐ݁E�����j

- �����E��Չ����ɂ���Ɖ��@���o�D�Ǐ��X��@���~�[�g���f���J �Ȃ肽�⁄�̍��јa�������\�~�̃����`�J�c

- �����E��@���R��ׂٗ�̐��H�̈�\�@���{�_�БO�Ɏc����i�����j�@��������̊R����̗N����

- ���L������n�i�L������ˁj�̎֒r����썑���̗N���r�ɒ����ł������E��x���ɉ˂���ꂽ��

- ���썑���@���H�x�m�ˁi���H�x�m�j���x�m��Ԑ_�Ё�

- �������a��\�N �����n�}�������E���a��\�N �����n�} �����̂��Ɓ��@�[�I���40�N�O�̓��� �����č�����40�N�O�̓����[�@���q�X�����i���q�o���b�N�j��r�ܓ� �O�ƒ����S���X���i�O�ƒn�j�Ȃ�

- �������揬������19��21�̊ԁ@���

- �������揬�����@䪉�

- �������揬�����@�l�⁃�X���O�̏����u�l��v�̕���ƂȂ����⁄�@�l�≺�͍]�˗L���̐���ꁃ���ꏊ�i�����A�j���@�͈̂��̕n���A�i�X�����X�j

- �������揬�����꒚��23��25�̊ԁ@�^��i����j

- ���؎x�O���~�Ւn����V�h�b�e�B�@�؎x�O��@2022�N1��31���ʐ^�lj��E���M

- ��������@�������꒚�ړ���Ձi������� �؎x�O��p���~�Փ��j

- ���{������������

- �������s�������j��

- �������揬������E�ړ��Ձ@�_�c�㐅�����x�Ձ@�����s�������j�قɈڒz����

- ���_�c�㐅�@����̗R����̔蕶

- ���_�c�㐅�Δ�̔�

- �����̑�i�ڔ�����j���_�c�㐅�搅���̐Β���

- ���֎R���@�Í���

- ���ڔ���̗N����������V���뉀�����א�뉀���Ƌ��ˍ�i�ʖ� ���_��j

- �����א�뉀�ƒ֎R���̊ԁ@������i��j�̎��_�����_�Ё��@�א�� �i����

- ���]�ː�i�� �_�c��j�̎������Ɓ@�]�ː��������䌺�����̋�����

- ��������Ձ@���r�܈�Ձ@���{�����Ƃ̉��~�n�ƌ���������~

- ���{�N��̃z�[���O���E���h�̑O�J�Ð쁃�O�J�Ð�Ƌ{����R�s���������@�X�P�[�g�{�[�h�ɐQ���ׂ��ĈÈł̋}������鏭�N�X�P�[�^�[�B���r�܂���̋A�H�A���j���̊y���݁�

- ���{�N��̃z�[���O���E���h�̑O�J�Ð�̎x���@���J�Ð�

- ���O�J�Ð�̎x���@���J�Ð�̌����t�߂ƈË��W

- ���X�P�[�g�{�[�h�̃z�[���O���E���h�@�O�J�Ð�Γ��i�O���[���x���g������E���������@�ꎞ�p��������������

- ���O�J�Ð�x���@�s���ʂ� �����s�����̒J

- ���O�J�Ð�i�O�J�Ð�Γ��j�@���Ԓ˂��̂���ƌ����i���J�ˁj���Ɓ������큄

- ��2024�N7��31�� �����E��� 1���Ԃ�100�~������L�^�I�Z���ԑ�J�@�����擿�� �O�J�Ð�Ë��×��i�O�J�Ð�Γ��j���@���J�����ɂ������H�ו���̂����݂ȑ��Y�Ɠ������n�w���D�������ɂ����������H���X�^�C�� ���X�W���[�C�n���o�[�K�[�Ƃ���100�~�o�[�K���[

- ������@�Ԓ˕s���̑�Ƒ卪

- ������Ԓˁ@�s���̑ꁃ�L�O���i�j�Ձj���@�ߘa3�N

- ������Ԓ˘Z���ځ@����No_139��Ձ@�Õ����ˁ��̏�ɑ��c���ꂽ�����_��

- ������Ԓ˔����ځ@�����@��O�@�Ԓ˖��_�̎R���r���E�r��ˁ@����No.141���(141)�m�Õ��n���Ɓ���̒ˁ�

- ������Ԓˎl���ځ@����No.135��Ձ��Ԓ˕X��_�Еx�m�ˁ�

- ���N�����̃r�I�g�[�v���Ԓ˃g���{�r���@�Ԓ˕s���̑�����̊R����̗N�����Ԓˌ����Ζʂ̗N�����@2022�N1��15�����Ԓ� �s���̑ꁄ

- ������Ԓˎl���ځi�����j �W�����ꂽ23����ő�̊R �������I�����ƊL�̉��@������꒚�ځE����꒚�ڂ���̓i�E�}���]�E�̉���

- ����ˌ��i����Ԓˈ꒚�ځA�ԒːV���꒚�ځj�@�Ԓˑ�ˌ���Ձ@�����ł��������̑傫�Ȓˁ��Ɓ��n���@�n��J�ˁ��@�ԒˁE�����ł̕�Ƃ̎v���o�ƌ����m�i�X���̂Ƃ⁄�ł̗Ǖi���@

- ������@�o��̐�Ձi�o��̐�����j�`�o���Ձ@�@�g�����u������R�s���������Δ�h

- �������y����������u�����q�포�w�Z�@������א_�Ёg�o���i���k�j�h�Ɓg�������E�����h

- ������{�{���@�o��̐�Ղ��琴����א_�Ђֈڐ݂��ꂽ�g�����u������R�s���������Δ�h�@���ł����œ��[�̗L�͂Ȏx���̒J��

- ������O�쒬�@�o���̐����̂����̂ЂƂ@���������i���R�N���r�j

- �����擌�≺�@�o��쁃�V���R���i����17���j�ɉ˂���V���܋���

- ������@�O�쒬�n��̈�ՂƑO�쒬�F��k��Ձ@��y�@�����̓y��i�O�쒬���y�큃�퐶�y�큄�j

- ������ ������@���R���ŗB��x�m�R���E��Ɉ�]�ł��閼���@���̏h

- �����u���A���̒n�ɐ����ā@���M�Y ��e�W

- �������R���@����u���@������ƕ�����i�ւэ�j�@�u��������Βn�i����������j�̗N��

- �����v�J�n�ȗ����@�j��ŒZ6�����̔~�J�������O�́��u��������Βn�̗N����

- �������R�������₻�@����u���ڂ̗N��

- ���u����R�����̗N���Ǝu�����

- ������@�u���Õ��Q�����ɐ��ˌÕ����@2022�N1��13�����M

- ������u���@�F��_�Ё@�u���Õ��Q�@����No_159��Ձ��ˁi�Õ��j��Ɍ��Ă�ꂽ�Гa��

- ������u���@�u���Õ��Q�@����No_157��Ձ���or�Õ���

- ������u���@�u�����Q��1�����E2��������

- ������@����������̗N��

- ������@����������@�N�����g�����r #1

- ������@����������@�N�����g�����r #2

- ����t�̐�뉀�@����w��L�O��

- �����揬����@�����r�i�����s�����Ձj

- �������@����n���L��

- �����㐅�Ձi�L���旧���e�������j�@�����ƌ܊�̍M�\��

- �������R�����̗p���H

- �������R�����̖���������@�p���H�i���㐅����̕����@���ې�x���j

- ��������A���㐅���ߒr��

- �����㐅�@����É����Ԑ�

- �����㐅�@���h�i���h�E���h�j�@���B�E�ҍ�������ÉƁ��Ղɂ���o�`�̎����̔��@�@���V�s ���ӘO�Ɖ��ӎR��

- �����㐅�@���_�l�@����R�������W�j��

- ���L���� ���㐅�����Ɛ��㐅���z����@���㐅�̕����i�J�[�쉺���������j

- ���k�����U���ځ@�����R���Ɛ��㐅�̊Ԃ��J��ꂽ�n���ϐ����@���h�ŕ߂炦��ꂽ���̉����i�I�I�T���V���E�E�I�j

- �����㐅�̓c���ߐ��Ԃƒ��ې�ւ̕��������J��ꂽ�M�\��

- �����㐅���瓌����R���������������֎搅�����������Ɛ��H��

- �����㐅�����@�ΐ_���X�쒬�E�h���x���@���͓��̕X���x����

- ���Ó� ���q���@�ʖ� �Ŗ������i�������j�@���㐅�ɉ˂��遃��������

- �������R�����@���㐅�Ձ��͐�Ǘ��n��

- �������n����̐��H ������h���i�{��@�Ձj�̈Ë� �Ë�����

- �����㐅���番�����������r�Ձ@�����q�w�O������

- ���]�Óc��@�s�����ƍC����s����

- ���]�Óc�Ð��i�]�Óc�E���܌��̐킢�@�]�Óc������j

- ��������Ձ@�������ƐՂ̔��@����

- �������M�\�ˁi�������c�F��_�M�\���j�ׂ�@������Ձ����X���̔��@����

- ��������� ����e�����J�̉��~

- �������ɏZ��ł�������c�� ��������̑����@�ƍ]�ˎ������̑���

- ��������t���i�������j ����c�� ��Z�V�� ���~��

- ���ʐ�㐅

- ���V�I�g ���c���i �����̒n�Ƌʐ�㐅�]���f

- ���ʐ�㐅�@�����̐Β��Ɖ����p�Δ�

- ���a�J�� �×��댯����

- ���a�J��̍Đ��Ɣ����L�O �a�J���y������

- ���͍���i�t�̏���j

- �����R�̖҈Ё@�a�J���ʃ��J�E��X�؎x���t�߂̒J

- ���a�J��_��Q���ڂP�Ԑ�@������

- �������_�{�@�r�c��i�a�J��j�̎x��

- ���a�J��@�M�\�����{��

- ���r�c��i�a�J��j�@�\�Q���Ɏc��Q�����̐e��

- �����������{�@���F�J��@�Ԃ̐��a�J��x���@���L�J�̗N��

- ���a�J��b�������11��7���@�M�\��

- �����q�X���@�����@���؋�

- �����y�Ñ�Z���Ձi�㊯�R�j

- ���a�J��㊯�R�@���y�ˁi���y�ˌÕ��@���y�_�Ёj�Ɗ��q�X�� ����

- ���ڍ����x�m�Ձ@��ڍ��P�\�W

- �������]�˕S�i ���ڍ����ۋ��[���̉����@�ڍ��扺�ڍ����ł̖Ɩڍ���ɉ˂��鑾�ۋ����@�]�ˎ���}

- ���ڍ��扺�ڍ��@���s�l��Ƒ�~�����@�s�l���ΔV�}

- ���ڍ���ˋ����{������F�Α�

- ��崗����i���イ���j�@�ڍ��扺�ڍ�3 �������̗N���r�i�N�����͂قڌ͊��j�@�ڍ���̊R�����@������A���J���Ă���ٍ��V��

- �������V�h�@�V�����̎��̏��@���ċ����ɂ������r���r�c��i�a�J��j�̌����̂����̂ЂƂ�

- ���V�h��@�ԉ��_�Ё@�����������

- ���\��y�m�ˁi�y�m�_�Ёj�ƕ⏕�W�R����

- ���\���Õ��Q�@�\��y�m�ˁi�y�m�_�Ёj�̍Đ����i����ύX�j�ƕ⏕�W�R����

- ���\���Õ��Q�@�\��y�m�ˁi�y�m�_�Ёj�̍Đ����i����ύX�j�@2020�N�V���E�P�O���Ɓg���ӂ����h

- ���x�m�ˌÕ����\��y�m�ˁi�y�m�_�Ёj���@������̌��݂̎p�@����̈�\�~�̃`�L���{�[��

- ���\���Õ��Q�@�\��y�m�ˁi�y�m�_�Ёj�@2022�N11���@�╨�̏o�y�����ʁH�E�y�t��Ȃǁ@�h�Ձ�

- ���\���Õ��Q�@�\��y�m�ˁi�y�m�_�Ёj�@���\���������y�m�u�ƕy�m�ˁ�

- ���\���Õ��Q�@�\��y�m�ˁi�y�m�_�Ёj�̍Đ����i����ύX�j2023�N9��9���B�e�@�v�H

- ���L������̕x�m��

- �����J��̕x�m�ˁ@���X��א_�Ђ̕x�m�u�W�Δ�Q

- ����x�m�_�ЂƌÕ��Q

- ���ԉH��Õ��Q�@�ԉH���3���Õ��Ύ�

- ���k��ԉH�k�@��ׂ̍�ƐԉH��Õ��Q�i�ԉH��S���ځj

- ���k�扤�q�@�R�P����

- ���k�����R�@�l�{�؈�א_�Ё^�l�{�؈�Õ�

- ���k��ԉH���T�@��ˌÕ��@���ӂ̌Õ��i�V���ˌÕ��A��t��Õ��Q�Ȃǁj

- ���k��㒆���@���ː_�Ёi���ˏ�`���n�j�@�Z�ˌÕ��^�b�h�ˌÕ�

- ���k�����R�@����Õ��i�s�����q���������w�Z�~�n�^�����q�H�ƍ����w�Z�Ւn�j

- ����쉶�������@�����R�Õ�

- ���k�撆�\���@�����䐬���i���q�X�� �����@����ΊX���j ������i�������Ձj

- ���ԉH���ڒn��}�X�Βn����댯���ƈ�t��Ղɂ���Ï���������@�̓��W

- ���}�X�Βn�@���揬����E�k��ԉH���E�V�h��ԏ錳��

- ���V�h�� �ԏ錳���̊R

- ���_�y����@�ԏ��

- ���l�J�r�ؒ��@��̒r�A�g�M�̕�

- ���V�h���j������

- ���V�h��ٓV�� ����i�H���j�ƏZ�g�� �O����

- ���L����@�̂�����

- ���L�����r�܁i�G�i���J�j�@�@�����@�L�����̕�

- ���L����@�@���� �Ќ���ד�

- ���n�c��@�s�����Ԓ�����

- ���k�搼�����@���q���ɂȂ���F���@�L���S�ɂ�

- ���k��\�𒇌��@��t��ɉ������̍�

- ���k�搼�����`����@������i���A�����͊��q�X���j

- ���k��ԉH�� �^������ �u���傤����v�ƍM�\��

- ���k�����@���h�����݂̍ۂɒׂ����ϒ˂̌ς��M�聃���앚����א_�Ё��@�ϒ˂̍�Ɗ≮�ٓV�i�����ٍ��V���A�j�E����@�i��s���j�ւ̓��W

- ���k�����@�d�g��א_�Ђƕ����ꗢ�˂̓����̏����ɂ�������

- ���k�搼�����@�吆���i�������̂��������j

- ��������x�m����Ɠ��܂�

- �����������闢�x�m����

- �����������ʓW�@�l�H�n�� ����A�p�[�g�i����c�n�j�@�x�m�R��]��

- �����q���@�V�����唚�j�@�u��������E��ʋǎu����n

- ���˓c���̐e���ƕ������n�̊R��

- ������@���@�_�C�G�[����X�̊Ԃ𗬂��p���H��

- ���@������@�w�r����

- ���@����Γ��ɔ�����ւ̗V�����̂͂Ȃ����@�u���̌��@���ł����쓇�̊ےr

- �����捂�����@���ۃ����@�@���n���ω����N

- �����ۃ����@���ٓV�ˁ��Ɛ��m�C�p�̎��ˌP���̍ۂɍ����H�����w�������ٓV�˂Ɍ��Ă�ꂽ���L�O�聄�@�O�c���Ə��a50�`60�N��̍������̏o����

- �����捂�����W���ځ@���ۃ��������@�������Y���ƌĂꂽ����͂������c�̐e���ݔ���

- ���X�P�[�g�{�[�h�͍\���v�f

- �����C�N

- ���I�[���h�X�N�[��

- ��JT

- ���X�P�[�g�{�[�h��

- ����瓿�ۃ����̃X�P�[�g�`�[��

- �����捂�����@�O�J�Ð�g�Z�̋��h�̃O���t�B�b�N���댯�ł��I�X�����ƃX�s�[�h�A���[���������@������CBX400F��D�悹��@�s�v�ȃ^�C�}�����Ɖ�������\�����X�e�b�J�[�@�{�N�̒��ǃg���C�A���o�C�N��

- �����捂�����i���ۃ����j�E����A�����R�@���댯�ł��I�X�����ƃX�s�[�h�A���[�������^������Ɩ������댯���������@�R�[���Ƃ�����

- ������E�k��@���̑�

- ���k�撆�\���i���\���j �n����

- ���k�撆�\���i���\���w����O�j �n����̎q��n�����ƍM�\���E���W�����n���i�L�����n���j��

- ���k�撆�\��3�i���\���w�k���j�@�ΐ_���

- ���k��ݒ� �O����

- ���ʎ�R�Õ��Q���O����~���𗘗p�������u��n���@���{�����s

- ���X�͊��W���l�ނ�����4���N�O�̐��E���@����ՂŒ������Ί펞��̐Ί픭���@���Ί펞��̓��{�l

2021 6/9�@�w���n��c���ځ@�i���j��z�X���Ə��̒Ǖ��ɗ��M�\�ˁi�M�\���E���W�j�@���q�X���x

�n�}�̍��ە����A����ԒːV���Ɨ��n��c���̋��ł���A��z�X���Ə��̌����_�i�Ǖ��A����_�j�ɍM�\�˂̔�i�M�\���j������B

��Ȗ�ڂ͓��W�̂悤�ɂ��v���A���ʂɂ́��� �Ƃ���@���E �삲�]���ƁA���ʂɂ́������\�l�N�@�c���H���ƍ��܂�Ă���B

���ɍs���Ă��E�ɍs���Ă��A�����Ɋ��q�Ó��i�n�}�̐Ԃ����j�ƌ����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�y�֘A�L���z

������V�͊ݎO���ځ@�����O��Ձ@���q�X�� �����̓n��

���ꕶ�l�̈ꐶ -�������L�˂ɐ������l�X-�@�������L���S�̌S�ɐՂƊ��q�X��

���Ó� ���q���@�ʖ� �Ŗ������i�������j�@���㐅�ɉ˂��遃��������

�����撇���@�D�_�Ћ߂��@���q�X�������̍M�\��

�����撇���i�� �R���j�@���q�X�������@����ƍN�̏�n�̂�����J�����Ƃ�������D�_��

�����q�X���ƐV����z�X���̌����_�ɂ���艟���|���v�i��ː��j

���a�J��㊯�R�@���y�ˁi���y�ˌÕ��@���y�_�Ёj�Ɗ��q�X�� ����

���a�J�扎�y���@�d�v������ �����q�ƏZ��

�������q�X���@������

�����q�X���@�����@�������`������c

�����q�X���@�����@�k�撆�\��

���L���旧���y�����ف@�V�E�����q�X��

�����q�X���@�����@���؋�

������Ԓˁ@���q�Ó�

���x�m�E��R���̓��W�ƍM�\���@�����n��R���̓��W�Ɠ�����R�̓��W

������u���@�����R���@�x�m�E��R���̓��W�ƍM�\��

������u���Q���ځi�u�����j�̏Z��ɂ���M�\��

���̂̒��ɂ��钎�@����z�X���ɂ���M�\���E���h�ϖ����̐ʋ�����������ꂽ���̂Ƃ��Ă͓s���ŌÂ̍M�\���E���㐅�ƒ��ې�̕����n�_�̍M�\��

������z�X���@�����n�h�̖k���ω���

�����n�捂��������̍M�\���@��ʓ��i����ʓ��A�s��442�����j

�����n��@�ӂ���R��

���c����̐����ƖΘC���

���c����@�ΐ_���Ƃ̍����n�_

���ΐ_���@���J���ꂽ�ΘC��Ձi���Ί펞�オ���{�ɕ��ՓI�ɍL�܂��Ă������Ƃ��ؖ�������ՁE���j�ΐ� �ΘC�^�i�C�t�`�Ί�̔����j

������@�I����Ղ̒G���Z���Ղƒ����ΗY

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�������N���b�N����Ɖ��Ɂy�ߋ��L���Q���n��j�i���j�j�E�j�Ո�Ձi�Õ� �� �Ε� �Ў� ��� ���R �j�E�������E�h��E�㐅�E����/�Ó��E�⓹�E�p���ՁE�s�s�v��E�o������E���|�Ȃǁ��z�̃��X�g���W�J���܂��B

- �������������ā@����c�쑃�����~�Ձ`���`���̕�`�o����

- ���o�����@���`�����U�������R��̒e���Ə�쐴���ω����̃A�[���X�g�����O�C�̖C�e

- �����{���ʎ��̂�������Ȃ��ƌ���ꂽ���恃�F�쒬�����_���ɓW������Ă���A�[���X�g�����O�C

- �������@��쐴���ω� �����̏�

- ����쓌�Ƌ{

- ���ʂ�̋��ՁE�������ƌ��Ԃ��@�{��4-37��{���ʂ�

- ���������@���Y�ꂶ�̓�

- �����Q��1945- �푈�����q�������@���@���Ŏs�@�c�уV�`���[��

- ����v�҂����������a���F�O������@�[���Q��1945- �푈�����q�������[�@��i�������a�ف����ݎ��̎d��

- �������݂̐S�����܂ł��@�C�V�����t�q �����L�u�ꓯ

- ���L����@��r�܌����i���ÎR�j�@�L�����P�]���҈����̔�

- ���������P����80�N�@���������т������炿�̋������̂������@���B���܂�̕ꁃ���������i�i�����ށj��

- ���n�c��@�s�����Ԓ�����

- ���U��JOG�@�J���쉀�̓���c���E�Ď������d���`�����ٓ������w�`�����@�뉀�`����ˏ㉮�~��

- ��������t���i�������j ����c�� ��Z�V�� ���~��

- ����������ف����m�ƈ�����@����c��I���̒n�i������t���i�������j�j

- ��������t���ځi���ΐ쏬������Z�V���j�@����c��@�ƐV��i�����j�@�g���삨�Ă�ΕP�h ��o�v���q

- �������ɏZ��ł�������c�� ��������̑����@�ƍ]�ˎ������̑���

- ���������� ����_�Ёi�X�얾�_�j�@�X�쉺����j�����ΐ����Ր}�i���Ր}�j��

- ��������{��@�g�ˎ��@�|�{���g�̕�

- ��������{��@�g�ˎ� �|�{���g�揊���獂�ю� �����^���揊��

- ���������̖��̗R���@������

- ����������u�@��~���@�����H���̕�

- ���g�V���Ղ��h�@�����H�� �����@�������H���搶�I���聄�Ɛ��m�C�p�̉��K�n ���ۃ���

- ���䓌��J�� �S�����@�����̖��b�@�R���S�M�̕�

- ���䓌��J�� �S�����@�R���S�M ��ƎR���S�M���m�V�^�̔�

- ���䓌��J�� �ω����@�ԕ�Q�m�䂩��̎�

- ���]�ˏ�@���̑�L����

- ��������q���点�ΕW�@���q�Z���^�[

- ���F���`�m�@���c�ԕ��i�Ђ炽�䂫���j

- ���傪���`���i���p�a���j�@�����P�����@�ՍϏ@�~�o���h �i�c�R ���ю�

- �����l�s���j������ ���l�̑T �ߐ��T�т̃��[�c�����P���W���@�ՍϏ@�~�o���h �i�c�R ���ю�

- �����擌�R�� ����Ղ̌��n�̂ЂƂ������@�Ԓˏ�Ձi�z���͐�t�����j

- ���������ՂƌÓ� �䋴���i�ΘC��ՁE�I����Ձ@�����R������Ղ̌��n�̂ЂƂ� ���������j

- �������̔���͂ǂ��ɒz�邳�ꂽ�̂��@�����R���䓌�R�����I�q�K�V���}���I�g�E���}����

- ��������Ց�@�V�c�_�Ђ̐��ɂ��������L�ˁ��Ɓ��ϒˁ��A�����l���ڂ́��L�ˁi�˂��ˁj���A��a���i�����j�́��ϒˁ�

- ���₳�ꂽ���̂���邱��#2�@�ΐ_����

- ������@�u����R��ՁE�u���隬�@���F��_�ЂɎc���

- ���u����R�����̗N���Ǝu�����

- ���u���F��_�Џ����G�n�E�G�z�E�t��i�D�@���G�n�a��

- ����t�̐�뉀�@����w��L�O��

- ������@�O�쒬�n��̈�ՂƑO�쒬�F��k��Ձ@��y�@�����̓y��i�O�쒬���y�큃�퐶�y�큄�j

- ������O�쒬�@����y�@�N�s�ڈ��\�ɎO����q��i���傤�炭����˂�ӂ��傤���݂����ザ�����сj���Ɣ��揬����@���������������N�聄

- ���ΐ_���@�����̃v�[���Ɛ��_�{�A���n�� �Z��n�ɂ���x

- ���k��㒆���@���ː_�Ёi���ˏ�`���n�j�@�Z�ˌÕ��^�b�h�ˌÕ�

- ���ߓ��E�ƐV�I�g���m���{���@�����ꗢ�ˁi���ꗢ�ˁj�ՂƐ��㐅�Ղ��z����������

- �����h�����e�{�w�L�c�Ɓ@�V��g �ߓ��E���H���ꂽ�L�c�ƂƎ����g�~�Ƃ̌�炢

- ���k�����EJR���w�O�@�V�I�g���� �ߓ��E������ꂽ�����ˁi�������j�@���ߓ��E�����̎��Ɩ����ˁ� �������Z�E�@�V��d�_ ���@�i���Z�E�@�V�䋞�_�j �m�ߓ��E�̕�Ǝ������n

- ���V�I�g�̋ǒ� �ߓ��E�����p�����Ɠ`���b�h�����@�x�R�������s ����Ƃ䂩��̌Ù��E�������R���S�M����i��

- ���k�����U���ځ@�����R���Ɛ��㐅�̊Ԃ��J��ꂽ�n���ϐ����@���h�ŕ߂炦��ꂽ���̉����i�I�I�T���V���E�E�I�j

- ���k�����꒚�ځ@���㐅 ���q�����i���q�X���E��Z���ƈꕔ�d���j�Ƃ̎O���H�ɂ���M�\���@���q���� �����ٍ��V�i�≮�ٓV�j�ւ̓��W

- �����㐅�@���q���������i��Z���j�ɂ���o������

- ���k�搼�����O���ځ@���J�ːV���̐Δ�@�J�ː�i�J�c��E�t��/�Ðΐ_��여�H�j�Ɗ��q�X���i���j�̊O���@���㐅�i���q�����j�ɉ˂���ω���

- ���k�����@����@�{���O���݁@�Α��ߓ���d�����Ɩڍ��x�m�i���x�m�E�V�x�m�j�̂ЂƂł���ڍ����x�m

- �����h���h����ѓc�Ɓi���{�Ɓj��

- �����撇�h�@����@�@�q�̌����@�V���̕�

- �����V�s�@�V���O

- �������R�� ���h�i��h�j�@���؉|�@���������Ə����~�ς̏�Ƙa�{���~�ł���ۂɒʂ����I��H

- �������R�� ���h�i��h�j�@���؉|

- ���c�� �a�{��s���~�ł̍ۂɒʂ����I��H�i�Ó� �������j�ɂ���o������Ƃ�����������������א_�Ђ̌�_�̃C�`���E

- �����h�i��h�j�@�g�����������l�Ӂh�]�ˎ���̃t�@�X�g�t�[�h ���� ��x���� �䗿�� �m���ā��g�쉮���n�@���̐��̍�����Ɖ��؉|�ƈ�t��

- ������{�� �����R���@���|��Z�V�_ ���؉|���@�[�G�n�͎����̔��@�ց[

- �������R�� ���h�i�����h�j�@�ϖ����@���r�ܘY��̗��Ɖ���ˉ����~�̗���傾�����R��

- �������R�� ���h�i�����h�j�@�ϖ����́������̍M�\�����@�����ꗢ�˕��߂ɂ�����������ˑO�c�Ɖ����~ ����偄���ڐ݂������R�偄

- �������R�� ���h�i���h �j�ɐ����� �����K�̕��Ǝԗ֏����̐�

- �������R�� ���h�i���h�j�@�h�ꎞ��͔n�Ȃ���ł��������ՏƎ��̐Ε��i�M�\���E�n���ω��Ȃǁj

- �������R�� ���h�i���h�j�@�h�ꎞ��͔n�Ȃ���ł��������ՏƎ��̊G�n

- �����h�i��h�E���h�j�̊e�{�ݐՁi��،ˁ��]�ˌ�{�� ������E��h ���� �e�{�w���s���G��ƁE���D��E���g�ԁE�≮��j�ƐV���̔�

- �������R�� ���h�i���h �j�@����ƍN������n����i���ꂽ�d�@���̎Q����

- �����̖��̗R���@��ʂ̗v�� ���q�X���ƒ��R���@�ΐ_���ɉ˂��遃�����E���E�R������

- �������R���g��̍�h�̉��؉|�قƂ�𗬂���t��i���p���j�Ɓg�Ȃ݂����h

- ����t��i�����p���ƒ��p���Ƃ��k�k�n��Ƃ�������j�Ɠ��j���ƒq�����ɉ˂��鋴

- ���k��\�𒇌��@��t��ɉ������̍�

- �����h ��h�Ղ̓X�����X�i�n���A�j�ɂȂ�����̍�i����ȍ�j�@���Ⴂ�q�E������

- �����h�i���h�j�@���쒷�p�䂩��̒n�i������������j

- �����q��ׂ̍�@�����R���Ɖ��q��ד��̕���ɂ������g���q�喾�_ ��铔�h�i2020�N8��29���ʐ^�lj��j

- ������@�����@�Ó� ��t���ɗ����Ă���M�\��

- �����哹�����R����

- �������R���Ɍ�������o������(2017.11/6 ���M)

- �������R���̓^�l���i�퉮�E��q���@��c�j�X���@������c�X�̖{�� �������E�q��E�����������X�@�������đ卪�Ƃ��̎큄

- �������R������q���X���̂���݁@����O���Ƃ̒����݁@���{�_�юЂ̂���݁�

- �������R���@�吳��w�Z���@���{�_�Ƃ��x������q���X�� �����R���̎�q���m����O���Ƃ̈�|�{�� �����g�e���h�n���Ɓ��]�˓�������@���]�ˁE�����̔_�Ɓ@����j���W���ƃS�{�E��

- �������R���̓^�l���X���@���n�Ɩ����ܔN�@�����c������Ё����U

- �������R���@������ �M�\�ˏ��h��@�o�����聃�ɐ������X����

- ���ܑ㏫�R ����j�g��a�ՔV��i���n��k��1-14 �k�����w�Z�Ɠc����̊ԁj�@�r�C�Ɍ����ƌ���ꂽ���n�卪�͔|�E���˂̒n�Ɗ����̊J��

- �����܂ނ��������R���@�������n���ʂ菤�X�X��

- ���吳��w�@����������ω����i���������j������ω�������莅��

- ���ߘa�ܔN�l���L����̗L�`�������Ɏw�� ���|�{�ƓX�܌��Z���ѐV���~���@ ������c������ЏC�U�H��

- ������ �������̒n����F�i�q��n�����j�@�N�q�̎��큃�K�� �i�䂫��j�����d�˂�

- ��������Ձ@�������ƐՂ̔��@����

- �������M�\�ˁi�������c�F��_�M�\���j�ׂ�@������Ձ����X���̔��@����

- ��������� ����e�����J�̉��~

- �������Ձ@���L���s�ꁄ

- �������ɏZ��ł�������c�� ��������̑����@�ƍ]�ˎ������̑���

- ��������Ձ@�����̒����Ձ@�������n�_��

- ���s�d�M�\�ˉw�@�����R���@�����n�����̐Α����Q

- �������R�� �����@�������i�������j�ƊԌ��Ł�

- ���L���摃��5�@���R����j�g��茚�Ă鋖�������T���i�`�T���^�������j�̐Ԗ�@�����ʂ�

- �����O�H�Ƙr�ؖ�Ƒ��@����쉀�������Ƃ̕揊��

- ���L�����i����j����g��@�A�؉��E��t �ɓ��ɕ��q�Ƃ̕�� �������ւ̓��W����t�����Ɛ���̐�@�J�c��i�J�ː�j�̌���̒��r

- ������ ����쉀�����m�̃i�C�`���Q�[���ƌĂꂽ���_�X�J ���C���b�N�̂��恄�@����悵�̍��̗��������\���C���V�m���˂̒n���@��C�@���ɓ��ɕ��q�̉��~�Ձ�

- ���L�����Z���ځ@������ �����s�w��j�Ձ��ɓ�������m�ɓ��ɕ��q�n��

- ������ ����쉀�@������ ���������_�揊�i�����Ɓj��

- ���L�����Z�@�����א_�Ё�����̐�Ձ��Ɓ�������쓮���� �\���C���V�m�̌��̌��j

- ������̑�Ɩ{�����@���R���l�Y�i���̕�

- ���L���摃�� �{�����@��t����̕�`�L���� �،ˍF��̋�ʓ@

- ���L���摃�� �����R���ƕ��s�ɑ����]�ˋ��ʂ聃�ĉ��ɐ��܂Ȃǂ̏o�����聄�@90�N�㒆���̐V���R���i����17�����j�𑖂��^�O�փg���b�N�i�I�[�g�O�ցj

- ���L������ˈ꒚�ځ��������@�u�����{�����@�����̖q��i�L����̖q��j

- ���L������ˈ꒚�ځ��������@���W ���@�^�����A�썑���ց@�����č����E��˓��i�܌˒ʂ�j�@

- ���k�旧�������݂�Ȃ̌����i�����O�����w�Ւn�j����@�J�c��̐����ƂȂ�N�����Ɖ�����@�����M�\�˂ɂ������t�@�C�g�L�q���w�������Q���̑�H�����H����

- ���������� ����_�Ёi�X�얾�_�j�@�X�쉺����j�����ΐ����Ր}�i���Ր}�j��

- �������揬�ΐ�@�����i�Í�j �@�c�����Ɋy�����E���אڂ���헤���{���ˏ����Ƃ̏㉮�~���̗N�����@�������D�M�@�R���S�M �����Ձ�

- ���ꋴ����� ���~�Ղ̐�ΗΒn

- ���ꋴ����� ���~�Ղ̓���}���V����

- ������c�삪�B�e�ɗ�������̓��j���@������M��[�̝G�z�ƍ����p��

- �������a�� ���j���ɉ˂��鍪���p���̋��i�e���E�����j�ƕ����������̐Β��i�����h�j

- �������R���Ƌ���z�X�����Ȃ�������������

- �������R���@�����h�i���h����h�E���h�E�����h���j�n��107�N�̑K���@�Ԃ̓�

- ���_�c���_�Q���ׂ�@�����R���i�����䐬�X���j�̞e�^���H�@�]�ˌ�{��������E�n�����g�{�������˂₷�܂ł͍]�˂̓�

- ���{����n�̒[ �_�c���_�̖��_�j��@���[�㑍�@�����c���̃f�B�[�[���J�[

- ���H�t�� �_�c���X�_�� �͐�

- �����旧��R���w�Z�p�Z���l�X�ȉƒ�̎q�ƐF��Ȑ搶�������@�����Ĕ��捂���������R�֔��N�Ԃ̒ʊw

- ������z�X�� �n�b�s�[���[�h��R���X�X�@�������������ɘȂށg���h�̔�

- ������z�X�� �n�b�s�[���[�h��R���X�X�@�������������ɘȂށg���h�̔�@�P��

- �������R�� �R���ʂ菤�X�X�i��R���E�������������j �@�⏕��26���@�ނ����̑�R��������X�X�i��J���j �ƃn�b�s�[���[�h��R���X�X�E��R�T�����[�h�i�V����R���X�X�j�̒����݂Ǝv���o�@�R���̑��l�Ɣ��h�̊J��Ɛ����i2022�N2��22�����M�E�ʐ^�lj��j

- ����������� ��R�w�@�w�O�ؑ����W�n�� �����X���Ŏs�i���~�s�j�̖��c�聄�@�w�O�L�ꐮ������

- �������J���@�Ó� ��J���Ɩ�t���̌����_ �L�����\����������̓��W

- ��������R�������@���Ζ����Ձ@�e�������ǁi��������ǁj�̕W�I

- �����㐅���瓌����R���������������֎搅�����������Ɛ��H��

- ���������E��R�������d�C�S���̈�\�@�א����̑��

- ��������R�������@��������@�d�C�O���i�g���b�R�j���H�~��

- ��������R�������̐Δ�

- ��������ꗤ�R�������@���R�p�n�̕W���i�ΕW�j

- ��������ꗤ�R�������@�R�p�S���y���i����d�ԁj�g���l����

- ��������ꗤ�R�������̌R�p�S�� ����R�i�싴�����q�X�����E���q�o���b�N�Ձ��j�̃g���l���Ղ̗N��

- ��1979�N �������j�ē@�f�恃�\��̒n�}�����@���q�X�����i���q�o���b�N�j�Ɗݓ��ē��}��������ꗤ�R�������̈�\�@�y��Ɍ@��ꂽ�g���l���̏o�����Ɏg�p����Ă����̃A�[�`��

- �����q�w�����̐ΐ_���×��Ɓ��ΐ_���i������j�����ɂ������o�^���i�o�^���j�������E�������J���㒬�E��R�ƖL����v���E���̃o�^�������@�[�X�����E�n���A �o���b�N�[��

- �������J���㒬 ������O�r�^������O���r���̂ЂƂ@�ΐ_��� �G���K�x�x�� ��J���̗��r�ߗ��Č��Ă�����J���o���b�N�� �ؑ����W�n���

- ��JR���w�O �ؑ����W�n�恃�ق�悢�������Ə��a20�N�㏉�ߍ������w�O�̈Ŏs�i���~�s�j���@���[�����X�g���[�g

- �����q�w�O�@���H�X�X�������H���X�

- ��������ꗤ�R����������H��̌����l��

- ���\������Ɖ��q��ד��̒Ǖ��ɒu���ꂽ�i���́j��t�̊֏��Ղƈ�t��ɉ˂���ԉH���Ζ�ɓ��̋���

- �����w��j�Ձ@������R���Ζ�����

- ��������R�������@���E�ǁi�x���j

- ��������R�������@��t�ˏ�Ձ@�~�؏��w�Z�ɂ��闤�R�p�n�̕W���i�ΕW�j

- ���������E��R�������@���R����⋋���ւȂ���ԉH���Ζ�ɓ��ɂ��闤�R�p�n�̕W���i�ΕW�j

- ��������R�������i���Ζ����j�Ɨ��R����⋋�������ԌR�p�g���b�R�����i�x�m���ʂ�j���������Ă����g���l���̈�\

- ���k�����R�@�l�{�؈�א_�Ё^�l�{�؈�Õ�

- ���k�����R�@�l�{�؈�א_�Ё^�l�{�؈�Õ��@�Ζ��̈��ւ�p�����������聄�ƈ����@���L�O��

- �����㎩�q�� ���n���Ԓn�@�A���口��

- �����ʌ��J�@���j�� ���R���Ζ����ՂP ��������������P��

- �����ʌ��J�@���j�� ���R���Ζ����ՂQ ��������������Q��

- �����ʌ��J�@���j�� ���R���Ζ����ՂR ���������w������ �������P��

- �����ʌ��J�@���j�� ���R���Ζ����ՂS ���������w������ �������Q��

- �����ʌ��J�@���j�� ���R���Ζ����ՂT���������w������ �������R�@�������E��R������ �d�C�S���i�g���b�R�j ��O�̃��[���Ձi���H�Ձj ��

- �����ʌ��J�@���j�� ���R���Ζ����ՂU��������������m�R�Ď������Ɣ����������n��

- �����ʌ��J�@���j�� ���R���Ζ����ՂV���������w������ �������m����������C�ED�EE���n���̑���

- �����q�V���̗R���ƉԌ��ʁ����㐅�ɉ˂���Ԍ�����

- ���Ԍ��ʂ�Ƃ��̕t�ߐ}�����a�\�N�O��̒����݁��@�Ԍ��ʁ����㐅�ɉ˂���Ԍ��������݂̉Ԍ�����

- ������˒����~�� �����Ē�

- ������˂ƍ����

- ������ˍ]�ˉ����~ ���R�� ���@�l��Ƃ��r�炷��

- ������ˑO�c�Ƃ̉�U

- ������ˏ㉮�~�Ձ@������w �Ԗ�

- ������O�c�Ɖ����~�Ձ@�`�]�ˉ����~�����@�`�@�����ʂ�Ɣ��ꗢ�ˁi�����ꗢ�ˁj��

- �����R���@�����ꗢ�ˁi���ꗢ�ˁj�@�ꗢ�˂܂イ�Ǝj��

- ���k�����@�d�g��א_�Ђƕ����ꗢ�˂̓����̏����ɂ�������

- ������ˉ����~�ɂ������R�X�@���������R�i�z�R�j

- ������ˍ]�ˉ����~�@��\��哹�i�����R�������j�ƉF�쑽�ꑰ�@�����i�����j���c

- ���������@����ˉ����~�� �F�쑽�G�Ƃ̎q�������{�ׂ̈Ɍ��������G�Ƃ̕�i�ڐ݂��ꂽ���{���j�@�F�쑽�G�ƂƂ��̈ꑰ

- ���������@�����ꗢ�ˏ�ɑ������ꂽ�Α��n����F����

- ���������ʖ@�吹���ˁi����ˎx�ˁj�����~�� �喼�뉀�̋��Ԃ�ۂ{������

- ���G�i���J�@������Y�@�G�i���J�E���c�ƒr�ܖ{���Ɣ��h���ނ��ԍ��c��

- ���r�� �l�ʓ����@�Ҏa�c�[ �������̋��{�@�r�ܑ� ���c�����l�c�ҕt�߂̒ǂ͂���Ҏa���@�y2023�N3��10���@���M�F���u�����������̂ł����H�v�ƁA��Ȃ��Ƃ�q�˂���P�̏������z

- �����R���Ɛ�z�X���N�_�̕����Ǖ��@���c���Ɛ�z�X���̎l�c��

- ���Ó� ���c���Ƌ���z�X���̒ҁ@�l�c���n���ω��i����o�^�L�`�������j

- �������2���ڍ��c������ �q�Ր_�Ё����˒n�� �ʖ��g����n�����@���ώR���Ɓ�����R���ɏZ�ތςƋ���E�̂��ːF�̐�

- �������2���ځE��R���䒬�@���c�� ����E�̓��i����R�̐ؒʂ��j

- �������{�k�L���S����E���@�����c�����E���̍���

- ���J�[��@���c���������q�Ր_�Ћ��� �c�y���̋����i�����2���ځj��

- �����a29�N�̎G�i���J詓��i�����s�L���搼�r�܈꒚�ځ@�� �E�C�E���[�h�j�@�Ó������c�E�G�i���J����

- ���r�܈꒚�ځi�� ���������r�܁j�@���a�ʂ菤�X�X���Ó� ���c�E�G�i�J���������ɂ���r�܂̐X�i���c�q��Ւn�j�@�����m�L�ƃg���{�r�i�N���j�^�J�[��@���c�q��x���E���c���~�x��

- ���L����ڔ��O�E���r�O�@�����r�ܐ���V�^ ��ғ����@�p�~���ꂽ���蓹���i�Ó� ���蓹�j�Ƒ������

- ���Ó������蓹���@����g�q�Ր_�БO ���c���̒ҁ`�F�쒬 �F��_�БO�h

- ���Ó������蓹���@�L���� ���т��ʂ�g�v���꒚�ځ`�����ځ@�o������Ɖ����n���� �h

- ���Ó������蓹���@�L���� ���т��ʂ�g�����ځ@�킫�݂��ʂ聃�J�[�� �������w�Z���x���Ձ��ƍM�\���h

- ���Ó������蓹���@�L���� ���т��ʂ聃�M�\�ʂ菤�X��g�����꒚�ځ`����쒬�@�o������Ɠ쒬�̍M�\���i��҂̍M�\���j�h

- ���Ó������蓹���@����F�쒬�@�������X�j4�l�g�̋����@������900���~�D��@�����ĂR������ߕ�

- ���G�i���J�쉀�@�W���������Y��

- ���G�i���J �鋳�t �}�b�P�[���u�@

- ���G�i���J�@������g���~��

- ���G�i���J �咹�_�Ё@���]�ˁE�����̔_�Ɓ@�G�i���J�i�X�m�R�֎q�n���Ɓ������R���̓^�l���i�퉮�E��q���@��c�j�X����

- ��TOKYO MX���]�˓�����̎G�i���J�i�X�ƎG�i���J�̊W�́H���@�]�˓�����Ǝ퉮

- ��������ڔ���Q ���y���@�Ë��ƂȂ���������ɂ��鎩�����

- �����y�S�q��_���@�o�������S�q��_�����߂��Ƃ����O�p�`�̈�ˁ����̐����i���̈�j��

- ���G�i���J �咹�_�Ё@��������Ë��L�O�聄

- ���r�܊��5��1����(�G�i���J�E�G�i���J�j�^�����ʂ�i�r�܉w�O�j�I�[�g

- ���̐�L�d�@�m�]�ˍ�������s�i���ǂ����߂������Ă��Â����j�@�G�i�P�J�V�} 䪉��n�@�L����G�i���J �S�q��_�Q�� �O�����G�i�P�J�V�} 䪉� �l��

- ���ڔ���@�x�m����@��n�̉��~���c���p�h�@�E�R�p�L���@�E�߉q�Ė��@�E����`�e�@�i��������Ƃ̉��~�Ղɓ���r���b�W�m�ڔ��O���ځn�j���@patagonia���{�̑�ꍆ�X�i�f�X�e�B�l�[�V�����X�g�A�j�͖ڔ��̏Z��X

- ��������ڔ���@���|��א_��

- ���g�߂ȂƂ���Ɂ@���c����Ǖ�̔�@�R���̗��̔�@���ˍ�

- ���r�܌�Ԑ_�Ё@�ӂ��낤�̑��i���̑� �e�q�j

- �������a��\�N �����n�}���@�����E���a��\�N �����n�} �����̂��Ɓ��@�[�I���40�N�O�̓��� �����č�����40�N�O�̓����[�@���q�X�����i���q�o���b�N�j��r�ܓ� �O�ƒ����S���X���i�O�ƒn�j�Ȃ�

- ���L���擌�r�܁@�Z���@�q��n����

- ���r�܉w�@�����܍��H�i�O���[����ʂ�j���L��������ǁ��@�|�X�^�[�̐��{�ʂƔޏ�

- �����| �A���_�[���[���h�r�܁@�����ꂽ�������@�`�r�܉w������p�Ԗ\�����́`���@�킽���̃����j���O�R�[�X���p�[�N�h�����J�[�Y

- ���L���擌�r�܂S���ځ@�ĊJ���ł��c�����Z��W�n�ɂ��鏬���Ȗؑ��W���Z����������@�̂̓��o���i�� ���r�܁j

- ���r�ܘZ�������_���܍��H�ց@�����5��1������

- �����r�܁@���R�w��������

- ���L�����r�܁@��i�̍M�\���Ƃ���������n��

- ���x�m�E��R���̓��W�ƍM�\���@�����n��R���̓��W�Ɠ�����R�̓��W

- ������u���Q���ځ@�����R���@�x�m�E��R���̓��W�ƍM�\��

- ������u���Q���ځi�u�����j�̏Z��ɂ���M�\��

- �����n��@�ӂ���R��

- ���̂̒��ɂ��钎�@����z�X���ɂ���M�\���E���h�ϖ����̐ʋ�����������ꂽ���̂Ƃ��Ă͓s���ŌÂ̍M�\���E���㐅�ƒ��ې�̕����n�_�̍M�\��

- ������z�X���@�����n�h�̖k���ω���

- ������z�X���@�����n�h

- ���������Q�@�����n�h�߂��@�n���ϐ���

- �����n��c���ځ@�i���j��z�X���Ə��̒Ǖ��ɗ��M�\�ˁi�M�\���E���W�j�@���q�X��

- �����n�捂��������̍M�\���@��ʓ��i����ʓ��A�s��442�����j

- �������批�H�꒚�ځ@�ڔ��ʂ�i���˓��j�@�ڔ���i�ʖ� �s����j

- �����˓��̖���

- ���]�Óc�Ð��i�]�Óc�E���܌��̐킢�@�]�Óc������j

- ���V�h�ɓꕶ�l����

- �����{�l�̃��[�c

- ���ꕶ�l�̊jDNA���

- ��2024�N8���@�l�ނ͂ǂ����痈�āA�ǂ��Ɍ������̂��@���l�ފw�ɋN�����v���Ȃǁ�

- ���ꕶ�l�̈ꐶ -�������L�˂ɐ������l�X-�@�������L���S�̌S�ɐՂƊ��q�X��

- �������V�h�@�V�����̎��̏��@���ċ����ɂ������r���r�c��i�a�J��j�̌����̂����̂ЂƂ�

- �����������{�@���F�J��@�Ԃ̐��a�J��x���@���L�J�̗N��

- ���V�h��@�ԉ��_�Ё@�����V�h�����h���������̐Δ�

- ���V�h��@�ԉ��_�Ё@�����������

- ���V�I�g ���c���i �����̒n�Ƌʐ�㐅�]���f

- ���a�J��㊯�R�@���y�ˁi���y�ˌÕ��@���y�_�Ёj�Ɗ��q�X�� ����

- ���a�J�扎�y���@�d�v������ �����q�ƏZ��

- ���n���E������ׁi�㊯�R ���y���j

- ���a�J��@�M�\�����{��

- ���a�J��b�������11��7���@�M�\��

- �������q�X���@������

- �����q�X���@�����@�������`������c

- �����q�X���@�����@�k�撆�\��

- ���L���旧���y�����ف@�V�E�����q�X��

- �����q�X���@�����@���؋�

- ������Ԓˁ@���q�Ó�

- ��������@�s���Ԓˌ����@���q�X���@���������

- ������V�͊ݎO���ځ@�����O��Ձ@���q�X�� �����̓n��

- ���Ó� ���q���@�ʖ� �Ŗ������i�������j�@���㐅�ɉ˂��遃��������

- �����撇���@�D�_�Ћ߂��@���q�X�������̍M�\��

- �����撇���i�� �R���j�@���q�X�������@����ƍN�̏�n�̂�����J�����Ƃ�������D�_��

- �����q�X���ƐV����z�X���̌����_�ɂ���艟���|���v�i��ː��j

- ������h�Ƒ�R���n����

- �����������������R���n����

- �����c�ƐՒn�@�W���Z��V�z�H���ɔ�����R���n�������C�H��

- ���L�h��א_�Ё@������h�T�v�}

- ������h�ɂ��邩�Ắg���h�̐e���Ƌ����̎D

- ������퐶���@����h�@�L�h��א_�Ђ̋ʊ_�ɍ��܂ꂽ���ː�q��

- ���؎x�O���~�Ւn����V�h�b�e�B�@�؎x�O��@2022�N1��31���ʐ^�lj��E���M

- ��������@�������꒚�ړ���Ձi������� �؎x�O��p���~�Փ��j

- �������揬�����@�؎x�O��ɊԈႦ��ꂽ�M�\��

- �������揬�����@�l�⁃�X���O�̏����u�l��v�̕���ƂȂ����⁄�@�l�≺�͍]�˗L���̐���ꁃ���ꏊ�i�����A�j���@�͈̂��̕n���A�i�X�����X�j

- �������揬�����꒚��23��25�̊ԁ@�^��i����j

- �������揬������19��21�̊ԁ@���

- ����������s���̈ꗢ��

- ���U��RUN�@�u���ꗢ�ˁ`�˃��u�c�n�`�ԉH�����_��

- �����R���@���{������O�Ԗځ@�s���̎u���ꗢ��

- ������u���ꗢ�˗ׂ�@���R�� �V�����X

- ���k��\���l�ԓ��H�ɂ���o������

- ���k�撆�\���Q���ځA�i���j���|��ʂ�̏o������

- ���k�撆�\���R���ځ@�o����������������Z�u���C���u��

- ���k���\���Q���ڂ̏o������@�ؓc��X

- ���k���\���ɂ���o�����聃��[���X���ƍĊJ���ɂ��P�ނ����n��110�N�́����S�s ���{�ʓX��

- ���k����씪���ʂ�ɂ���o������

- ���k�扤�q�R�E�S���ڂ̏o������

- ���k�扤�q�{���̏o������

- ���k�����@�O���Ɓ@���̑䒇�ʂ菤�X�X�̏o������

- ���k�搼�����̏o������

- ���ڔ��ʂ�ɂ���o������

- ���J���E�����̏o�����聃���g�c����X�@�m�䓌��w��L�`�����������n��

- �������搼�� �e�≺ ����ʂ�Ɩk����� �R �{���ʂ�̏o������

- ���J���� ��݂��ʂ�ƒJ���l���ڂ̏o������

- �������捪�Â̏o������

- ��������{��@�g�ˎ����̏o������

- ���������˂T���ځ@�≺�ʂ�ɂ���o������

- �����q��א_�Ё@��Ηl

- �����q��א_�Ё@�Ζh�̑�(�ЂԂ��̂���)

- ���k�扤�q�ځ@������א_�Ё����q�̌ωƑ����|��

- ��JR�ݕ��k���q���Ɣp����

- ��JR�ݕ��k���q���Ɣp���ՂƉf��

- ��JR�ݕ��k���q���̔p���Ձ@���H�P���H��

- �����\���w�@���\���^�]�挟�C�ɉ��

- ���s�c�g�����[�o�X�@�����s�k�扤�q�����q�w�O�@��⁄

- �������� ��~���@�ق��낭�n���Ƌg�ˎ��̔䗃��

- ����������u��@�������������M�\�ҕS���Սu���M�\����

- ���{���撬�@�_��

- ���{���Ǖ��ƒǕ��ꗢ�ː�

- �����Ð_�Ђ̍ǂ̑�_��ƒǕ��ꗢ�ː�

- �����w��d�v�������i�������j ���a��ƔR�@�i�Ӎ��I�E�����Ɂj�@�k�搼������-�\�Z-��

- ���k�扤�q�@�R�@�a��h��@�뉀�@�B�ˑ����i�����������j��

- ������h���i��R�j�{��@�@�a��h��

- ����T��w���Ձ@�O��ڗ����� �a��h��

- �����旧���y�����ف@�A�g����L�O�W�@���a��h��@�����H�����@�ŐV�u���ē��}�@�a��ʓ@

- �����旧���y�����ف@�A�g����L�O�W�@���a��h��@�����H�����@����h�@�������Z���K�̝G�z���������@�q�� �a��h��

- �����旧���y�����ف@�A�g����L�O�W�@���a��h��@�����H�����@�{��@�̎n�܂�Əa��h��

- ���m�����˂̒n���m�����˂̔聄 ���q�@�����z���q�R�^�i��

- �����w��j�Ձi�吳�\��N�O�������w��j�@�������ꗢ�ˁ@�k�搼������[�\�O�E�l��

- ���������@����z�X�������̏o������

- ���������@����z�X�������̏o������Q

- ���\��y�m�ˁi�y�m�_�Ёj�ƕ⏕�W�R����

- ���\���Õ��Q�@�\��y�m�ˁi�y�m�_�Ёj�̍Đ����i����ύX�j�ƕ⏕�W�R����

- ���\���Õ��Q�@�\��y�m�ˁi�y�m�_�Ёj�̍Đ����i����ύX�j�@2020�N�V���E�P�O���Ɓg���ӂ����h

- ���\���Õ��Q�@�\��y�m�ˁi�y�m�_�Ёj�@2022�N11���@�╨�̏o�y�����ʁH�E�y�t��Ȃǁ@�h�Ձ�

- ���\���Õ��Q�@�\��y�m�ˁi�y�m�_�Ёj�@���\���������y�m�u�ƕy�m�ˁ�

- ���\���Õ��Q�@�\��y�m�ˁi�y�m�_�Ёj�̍Đ����i����ύX�j2023�N9��9���B�e�@�v�H

- ���k���\���l���� �W���������n�����ƍ����p���i��t��⒆�p���A�k�k�n��Ƃ�������j

- ���k�撆�\���i���\���j �n����

- ���k�撆�\���i���\���w����O�j �n����̎q��n�����ƍM�\���E���W�����n���i�L�����n���j��

- ��������� �鋞��w��w�������a�@�O�@�s�s�v�擹�H�⏕��87���� �k���\��3���ځ��{���ʂ�i�{���ԉH���j���֊J�ʁ@�\���w�����ĊJ���ƕ⏕73����

- �������{��k�АΖ��A���@EH200�EDD51�{�^�L�{DE10

- ��3��10���������P�@�Ó��{���̃K���X�̂��������@3��11�������{��k��

- �������{��k�Ђ���11�N�@�����̂��ƍ��̂���

- ���ݖ��d�ԁi����������j������S���L�O�聄�@�ʗ����r�싴�� ��̉���

- �������w�~�j�ʐ^�W�@������������}�ƃ}�����X�v�[��

- ����������� �����w�O�@���J�[��Ë������ɗ������ԉw�O���H�X���@�����ʂ�i�⏕��73�����@���Ắg�ٓV�O���h�ƌĂꂽ�j�Ɓ��r�ܓ��L�ˁE�J�[�� �������ٓV��

- ���䓌�擌���ܒ��ځ@�i�����@�u���ُ_�����˂̒n

- �������� ��쉺�A�p�[�g

- ���O�Зl �_�Ё@�튯��א_�� �V��

- ���䓌�挳�@�������@�����k�֕�

- ������剮�~

- ���c�[ ���o���@�Ԏ��m��

- ���썑���y��

- ����ˌ��i����Ԓˈ꒚�ځA�ԒːV���꒚�ځj�@�Ԓˑ�ˌ���Ձ@�����ł��������̑傫�Ȓˁ��Ɓ��n���@�n��J�ˁ��@�ԒˁE�����ł̕�Ƃ̎v���o�ƌ����m�i�X���̂Ƃ⁄�ł̗Ǖi���@

- ������Ԓ˘Z���ځ@����No_139��Ձ@�Õ����ˁ��̏�ɑ��c���ꂽ�����_��

- ������Ԓ˔����ځ@�����@��O�@�Ԓ˖��_�̎R���r���E�r��ˁ@����No.141���(141)�m�Õ��n���Ɓ���̒ˁ�

- ���N�����̃r�I�g�[�v���Ԓ˃g���{�r���@�Ԓ˕s���̑�����̊R����̗N�����Ԓˌ����Ζʂ̗N�����@2022�N1��15�����Ԓ� �s���̑ꁄ

- ������Ԓˁ@��������

- �����搬���S���ځ@���������g����M�\���Ɓ��݂��̉ʎ�����

- �����捂�����@���ۃ����@�@���n���ω����N

- �����捂�����@�O�J�Ð�g�Z�̋��h�̃O���t�B�b�N���댯�ł��I�X�����ƃX�s�[�h�A���[���������@������CBX400F��D�悹��@�s�v�ȃ^�C�}�����Ɖ�������\�����X�e�b�J�[�@�{�N�̒��ǃg���C�A���o�C�N��

- �����捂�����i���ۃ����j�E����A�����R�@���댯�ł��I�X�����ƃX�s�[�h�A���[�������^������Ɩ������댯���������@�R�[���Ƃ�����

- �����ۃ����@���ٓV�ˁ��Ɛ��m�C�p�̎��ˌP���̍ۂɍ����H�����w�������ٓV�˂Ɍ��Ă�ꂽ���L�O�聄�@�O�c���Ə��a50�`60�N��̍������̏o����

- �����a50�N�㏉���̍��̃n�b�s�[���[�h��R���X�X�E�V����R���X�X�i���斯�ْʂ菤�X�X�`��R�T�����[�h�j�ƒ����݁i��R���E��R�����j�@���C�t�A�b�v ��ەS�ݓX�E��R���f�i�f��فj�E���V�I�J���i�������ቮ�j

- ���a�J�w�`�b����w�@�����ʂ聃���y�����̉˂��ւ��ɂ�钷���H�����Ԓ��̏a�� �I��H�Ɣ������E���l�����א��l�������̈ړ��ˑ�

- ���s�s�v�擹�H�⏕��181�����b�����s�k������@���J�ʕ��� �Ō�̗p�n�擾

2021 6/4�@�w���㎩�q�� ���n���Ԓn�@�A���口���x

�n�}�̍��ە����A���㎩�q�� ���n���Ԓn�A����245���������ɘA���口���������Ă���B

��70�N���Ȃ�ł���䂦�ɁA�������Ȃ�����ؕ|�̂悤�ȋ������݊���������B

�ē�������p�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�A���口���̂����

��P���ʉȘA���̑O�g�u�x�@�\�������ʉȑ�P�A���v�́A���a26�N9��28���ɋv���l���Ԓn������n���Ԓn�Ɉڒ������B

���̏����́A�ڒ������2������̏��a26�N11��15���ɏv�H���Ĉȗ��A���a46�N11���ɂ��̘A����i����j���傷��܂ł̖�20�N�ԁA���Ԓn�x���Ɏg�p���ꂽ�B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̐�̐����E�����u�n��ɂ́A���Đ�����s��A�A�����J��R�̉Ƒ��h�ɃO�����h�n�C�c������A�R�p�A���������[�u�����Ђ���A�e�����Ƃ�����y�{�݂��������B�i��s��͔����Ց�ɂ��A�k��_�J�ɂ��������j

���ł������̖ʉe���c�����J�t�F�[�Ȃǂ�����A�R�̖��c�������邱�Ƃ��ł���B

���̂悤�Ȍx���ɕK�v�ȋl���̂悤�ȃ{�b�N�X�́A���Ėk�扤�q�ɂ������������b�O�̉��~�̖�̉��ɂ�����A��Ɍx���̕��������Ă����B

�܂��A�k�����̖����ʂ艈���A�^�}��ł���^��b�����������Z��ł����W���Z��̑O�ɂ�����A���������Ɍx���̕��������Ă����B

�O�҂̉��~�͑��҂̎�ɓn��A�w�����̂悤���t�����Ƃ����{�݂ɕς�����Ƃ����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�y�֘A�L���z

��������ꗤ�R����������H��̌����l��

��������R�������@���Ζ����Ձ@�e�������ǁi��������ǁj�̕W�I

�����㐅���瓌����R���������������֎搅�����������Ɛ��H��

���������E��R�������d�C�S���̈�\�@�א����̑��

��������R�������@��������@�d�C�O���i�g���b�R�j���H�~��

��������R�������̐Δ�

��������ꗤ�R�������@���R�p�n�̕W���i�ΕW�j

��������ꗤ�R�������@�R�p�S���y���i����d�ԁj�g���l����

��������ꗤ�R�������̌R�p�S�� ����R�i�싴���o���b�N�Ձ��j�̃g���l���̗N��

���\������Ɖ��q��ד��̒Ǖ��ɒu���ꂽ�i���́j��t�̊֏��Ղƈ�t��ɉ˂���ԉH���Ζ�ɓ��̋���

�����w��j�Ձ@������R���Ζ�����

��������R�������@���E�ǁi�x���j

��������R�������@��t�ˏ�Ձ@�~�؏��w�Z�ɂ��闤�R�p�n�̕W���i�ΕW�j

���������E��R�������@���R����⋋���ւȂ���ԉH���Ζ�ɓ��ɂ��闤�R�p�n�̕W���i�ΕW�j

�����̖��̗R���@��ʂ̗v�� ���q�X���ƒ��R���@�ΐ_���ɉ˂��遃�����E���E�R������

���ΐ_���@�������i�����j�ɂ�������ٍ��V���A�ւ̓��W�Ɖ������݂��Βn ���q���� �����ٍ��V���A��

���ԉH���R�ώ@�����̗N���i���㎩�q���\�𒓓Ԓn�Ձj

���k��ԉH���@���Ȃ�����ƗN���@�אڂ���ԉH���R�����̗N���i���㎩�q���\�𒓓Ԓn�Ձj

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�������N���b�N����Ɖ��Ɂy�ߋ��L���Q���n��j�i���j�j�E�j�Ո�Ձi�Õ� �� �Ε� �Ў� ��� ���R �j�E�������E�h��E�㐅�E����/�Ó��E�⓹�E�p���ՁE�s�s�v��E�o������E���|�Ȃǁ��z�̃��X�g���W�J���܂��B

- �������������ā@����c�쑃�����~�Ձ`���`���̕�`�o����

- ���o�����@���`�����U�������R��̒e���Ə�쐴���ω����̃A�[���X�g�����O�C�̖C�e

- �����{���ʎ��̂�������Ȃ��ƌ���ꂽ���恃�F�쒬�����_���ɓW������Ă���A�[���X�g�����O�C

- �������@��쐴���ω� �����̏�

- ����쓌�Ƌ{

- ���ʂ�̋��ՁE�������ƌ��Ԃ��@�{��4-37��{���ʂ�

- ���������@���Y�ꂶ�̓�

- �����Q��1945- �푈�����q�������@���@���Ŏs�@�c�уV�`���[��

- ����v�҂����������a���F�O������@�[���Q��1945- �푈�����q�������[�@��i�������a�ف����ݎ��̎d��

- �������݂̐S�����܂ł��@�C�V�����t�q �����L�u�ꓯ

- ���L����@��r�܌����i���ÎR�j�@�L�����P�]���҈����̔�

- ���������P����80�N�@���������т������炿�̋������̂������@���B���܂�̕ꁃ���������i�i�����ށj��

- ���n�c��@�s�����Ԓ�����

- ���U��JOG�@�J���쉀�̓���c���E�Ď������d���`�����ٓ������w�`�����@�뉀�`����ˏ㉮�~��

- ��������t���i�������j ����c�� ��Z�V�� ���~��

- ����������ف����m�ƈ�����@����c��I���̒n�i������t���i�������j�j

- ��������t���ځi���ΐ쏬������Z�V���j�@����c��@�ƐV��i�����j�@�g���삨�Ă�ΕP�h ��o�v���q

- �������ɏZ��ł�������c�� ��������̑����@�ƍ]�ˎ������̑���

- ���������� ����_�Ёi�X�얾�_�j�@�X�쉺����j�����ΐ����Ր}�i���Ր}�j��

- ��������{��@�g�ˎ��@�|�{���g�̕�

- ��������{��@�g�ˎ� �|�{���g�揊���獂�ю� �����^���揊��

- ���������̖��̗R���@������

- ����������u�@��~���@�����H���̕�

- ���g�V���Ղ��h�@�����H�� �����@�������H���搶�I���聄�Ɛ��m�C�p�̉��K�n ���ۃ���

- ���䓌��J�� �S�����@�����̖��b�@�R���S�M�̕�

- ���䓌��J�� �S�����@�R���S�M ��ƎR���S�M���m�V�^�̔�

- ���䓌��J�� �ω����@�ԕ�Q�m�䂩��̎�

- ���]�ˏ�@���̑�L����

- ��������q���点�ΕW�@���q�Z���^�[

- ���F���`�m�@���c�ԕ��i�Ђ炽�䂫���j

- ���傪���`���i���p�a���j�@�����P�����@�ՍϏ@�~�o���h �i�c�R ���ю�

- �����l�s���j������ ���l�̑T �ߐ��T�т̃��[�c�����P���W���@�ՍϏ@�~�o���h �i�c�R ���ю�

- �����擌�R�� ����Ղ̌��n�̂ЂƂ������@�Ԓˏ�Ձi�z���͐�t�����j

- ���������ՂƌÓ� �䋴���i�ΘC��ՁE�I����Ձ@�����R������Ղ̌��n�̂ЂƂ� ���������j

- �������̔���͂ǂ��ɒz�邳�ꂽ�̂��@�����R���䓌�R�����I�q�K�V���}���I�g�E���}����

- ��������Ց�@�V�c�_�Ђ̐��ɂ��������L�ˁ��Ɓ��ϒˁ��A�����l���ڂ́��L�ˁi�˂��ˁj���A��a���i�����j�́��ϒˁ�

- ���₳�ꂽ���̂���邱��#2�@�ΐ_����

- ������@�u����R��ՁE�u���隬�@���F��_�ЂɎc���

- ���u����R�����̗N���Ǝu�����

- ���u���F��_�Џ����G�n�E�G�z�E�t��i�D�@���G�n�a��

- ����t�̐�뉀�@����w��L�O��

- ������@�O�쒬�n��̈�ՂƑO�쒬�F��k��Ձ@��y�@�����̓y��i�O�쒬���y�큃�퐶�y�큄�j

- ������O�쒬�@����y�@�N�s�ڈ��\�ɎO����q��i���傤�炭����˂�ӂ��傤���݂����ザ�����сj���Ɣ��揬����@���������������N�聄

- ���ΐ_���@�����̃v�[���Ɛ��_�{�A���n�� �Z��n�ɂ���x

- ���k��㒆���@���ː_�Ёi���ˏ�`���n�j�@�Z�ˌÕ��^�b�h�ˌÕ�

- ���ߓ��E�ƐV�I�g���m���{���@�����ꗢ�ˁi���ꗢ�ˁj�ՂƐ��㐅�Ղ��z����������

- �����h�����e�{�w�L�c�Ɓ@�V��g �ߓ��E���H���ꂽ�L�c�ƂƎ����g�~�Ƃ̌�炢

- ���k�����EJR���w�O�@�V�I�g���� �ߓ��E������ꂽ�����ˁi�������j�@���ߓ��E�����̎��Ɩ����ˁ� �������Z�E�@�V��d�_ ���@�i���Z�E�@�V�䋞�_�j �m�ߓ��E�̕�Ǝ������n

- ���V�I�g�̋ǒ� �ߓ��E�����p�����Ɠ`���b�h�����@�x�R�������s ����Ƃ䂩��̌Ù��E�������R���S�M����i��

- ���k�����U���ځ@�����R���Ɛ��㐅�̊Ԃ��J��ꂽ�n���ϐ����@���h�ŕ߂炦��ꂽ���̉����i�I�I�T���V���E�E�I�j

- ���k�����꒚�ځ@���㐅 ���q�����i���q�X���E��Z���ƈꕔ�d���j�Ƃ̎O���H�ɂ���M�\���@���q���� �����ٍ��V�i�≮�ٓV�j�ւ̓��W

- �����㐅�@���q���������i��Z���j�ɂ���o������

- ���k�搼�����O���ځ@���J�ːV���̐Δ�@�J�ː�i�J�c��E�t��/�Ðΐ_��여�H�j�Ɗ��q�X���i���j�̊O���@���㐅�i���q�����j�ɉ˂���ω���

- ���k�����@����@�{���O���݁@�Α��ߓ���d�����Ɩڍ��x�m�i���x�m�E�V�x�m�j�̂ЂƂł���ڍ����x�m

- �����h���h����ѓc�Ɓi���{�Ɓj��

- �����撇�h�@����@�@�q�̌����@�V���̕�

- �����V�s�@�V���O

- �������R�� ���h�i��h�j�@���؉|�@���������Ə����~�ς̏�Ƙa�{���~�ł���ۂɒʂ����I��H

- �������R�� ���h�i��h�j�@���؉|

- ���c�� �a�{��s���~�ł̍ۂɒʂ����I��H�i�Ó� �������j�ɂ���o������Ƃ�����������������א_�Ђ̌�_�̃C�`���E

- �����h�i��h�j�@�g�����������l�Ӂh�]�ˎ���̃t�@�X�g�t�[�h ���� ��x���� �䗿�� �m���ā��g�쉮���n�@���̐��̍�����Ɖ��؉|�ƈ�t��

- ������{�� �����R���@���|��Z�V�_ ���؉|���@�[�G�n�͎����̔��@�ց[

- �������R�� ���h�i�����h�j�@�ϖ����@���r�ܘY��̗��Ɖ���ˉ����~�̗���傾�����R��

- �������R�� ���h�i�����h�j�@�ϖ����́������̍M�\�����@�����ꗢ�˕��߂ɂ�����������ˑO�c�Ɖ����~ ����偄���ڐ݂������R�偄

- �������R�� ���h�i���h �j�ɐ����� �����K�̕��Ǝԗ֏����̐�

- �������R�� ���h�i���h�j�@�h�ꎞ��͔n�Ȃ���ł��������ՏƎ��̐Ε��i�M�\���E�n���ω��Ȃǁj

- �������R�� ���h�i���h�j�@�h�ꎞ��͔n�Ȃ���ł��������ՏƎ��̊G�n

- �����h�i��h�E���h�j�̊e�{�ݐՁi��،ˁ��]�ˌ�{�� ������E��h ���� �e�{�w���s���G��ƁE���D��E���g�ԁE�≮��j�ƐV���̔�

- �������R�� ���h�i���h �j�@����ƍN������n����i���ꂽ�d�@���̎Q����

- �����̖��̗R���@��ʂ̗v�� ���q�X���ƒ��R���@�ΐ_���ɉ˂��遃�����E���E�R������

- �������R���g��̍�h�̉��؉|�قƂ�𗬂���t��i���p���j�Ɓg�Ȃ݂����h

- ����t��i�����p���ƒ��p���Ƃ��k�k�n��Ƃ�������j�Ɠ��j���ƒq�����ɉ˂��鋴

- ���k��\�𒇌��@��t��ɉ������̍�

- �����h ��h�Ղ̓X�����X�i�n���A�j�ɂȂ�����̍�i����ȍ�j�@���Ⴂ�q�E������

- �����h�i���h�j�@���쒷�p�䂩��̒n�i������������j

- �����q��ׂ̍�@�����R���Ɖ��q��ד��̕���ɂ������g���q�喾�_ ��铔�h�i2020�N8��29���ʐ^�lj��j

- ������@�����@�Ó� ��t���ɗ����Ă���M�\��

- �����哹�����R����

- �������R���Ɍ�������o������(2017.11/6 ���M)

- �������R���̓^�l���i�퉮�E��q���@��c�j�X���@������c�X�̖{�� �������E�q��E�����������X�@�������đ卪�Ƃ��̎큄

- �������R������q���X���̂���݁@����O���Ƃ̒����݁@���{�_�юЂ̂���݁�

- �������R���@�吳��w�Z���@���{�_�Ƃ��x������q���X�� �����R���̎�q���m����O���Ƃ̈�|�{�� �����g�e���h�n���Ɓ��]�˓�������@���]�ˁE�����̔_�Ɓ@����j���W���ƃS�{�E��

- �������R���̓^�l���X���@���n�Ɩ����ܔN�@�����c������Ё����U

- �������R���@������ �M�\�ˏ��h��@�o�����聃�ɐ������X����

- ���ܑ㏫�R ����j�g��a�ՔV��i���n��k��1-14 �k�����w�Z�Ɠc����̊ԁj�@�r�C�Ɍ����ƌ���ꂽ���n�卪�͔|�E���˂̒n�Ɗ����̊J��

- �����܂ނ��������R���@�������n���ʂ菤�X�X��

- ���吳��w�@����������ω����i���������j������ω�������莅��

- ���ߘa�ܔN�l���L����̗L�`�������Ɏw�� ���|�{�ƓX�܌��Z���ѐV���~���@ ������c������ЏC�U�H��

- ������ �������̒n����F�i�q��n�����j�@�N�q�̎��큃�K�� �i�䂫��j�����d�˂�

- ��������Ձ@�������ƐՂ̔��@����

- �������M�\�ˁi�������c�F��_�M�\���j�ׂ�@������Ձ����X���̔��@����

- ��������� ����e�����J�̉��~

- �������Ձ@���L���s�ꁄ

- �������ɏZ��ł�������c�� ��������̑����@�ƍ]�ˎ������̑���

- ��������Ձ@�����̒����Ձ@�������n�_��

- ���s�d�M�\�ˉw�@�����R���@�����n�����̐Α����Q

- �������R�� �����@�������i�������j�ƊԌ��Ł�

- ���L���摃��5�@���R����j�g��茚�Ă鋖�������T���i�`�T���^�������j�̐Ԗ�@�����ʂ�

- �����O�H�Ƙr�ؖ�Ƒ��@����쉀�������Ƃ̕揊��

- ���L�����i����j����g��@�A�؉��E��t �ɓ��ɕ��q�Ƃ̕�� �������ւ̓��W����t�����Ɛ���̐�@�J�c��i�J�ː�j�̌���̒��r

- ������ ����쉀�����m�̃i�C�`���Q�[���ƌĂꂽ���_�X�J ���C���b�N�̂��恄�@����悵�̍��̗��������\���C���V�m���˂̒n���@��C�@���ɓ��ɕ��q�̉��~�Ձ�

- ���L�����Z���ځ@������ �����s�w��j�Ձ��ɓ�������m�ɓ��ɕ��q�n��

- ������ ����쉀�@������ ���������_�揊�i�����Ɓj��

- ���L�����Z�@�����א_�Ё�����̐�Ձ��Ɓ�������쓮���� �\���C���V�m�̌��̌��j

- ������̑�Ɩ{�����@���R���l�Y�i���̕�

- ���L���摃�� �{�����@��t����̕�`�L���� �،ˍF��̋�ʓ@

- ���L���摃�� �����R���ƕ��s�ɑ����]�ˋ��ʂ聃�ĉ��ɐ��܂Ȃǂ̏o�����聄�@90�N�㒆���̐V���R���i����17�����j�𑖂��^�O�փg���b�N�i�I�[�g�O�ցj

- ���L������ˈ꒚�ځ��������@�u�����{�����@�����̖q��i�L����̖q��j

- ���L������ˈ꒚�ځ��������@���W ���@�^�����A�썑���ց@�����č����E��˓��i�܌˒ʂ�j�@

- ���k�旧�������݂�Ȃ̌����i�����O�����w�Ւn�j����@�J�c��̐����ƂȂ�N�����Ɖ�����@�����M�\�˂ɂ������t�@�C�g�L�q���w�������Q���̑�H�����H����

- ���������� ����_�Ёi�X�얾�_�j�@�X�쉺����j�����ΐ����Ր}�i���Ր}�j��

- �������揬�ΐ�@�����i�Í�j �@�c�����Ɋy�����E���אڂ���헤���{���ˏ����Ƃ̏㉮�~���̗N�����@�������D�M�@�R���S�M �����Ձ�

- ���ꋴ����� ���~�Ղ̐�ΗΒn

- ���ꋴ����� ���~�Ղ̓���}���V����

- ������c�삪�B�e�ɗ�������̓��j���@������M��[�̝G�z�ƍ����p��

- �������a�� ���j���ɉ˂��鍪���p���̋��i�e���E�����j�ƕ����������̐Β��i�����h�j

- �������R���Ƌ���z�X�����Ȃ�������������

- �������R���@�����h�i���h����h�E���h�E�����h���j�n��107�N�̑K���@�Ԃ̓�

- ���_�c���_�Q���ׂ�@�����R���i�����䐬�X���j�̞e�^���H�@�]�ˌ�{��������E�n�����g�{�������˂₷�܂ł͍]�˂̓�

- ���{����n�̒[ �_�c���_�̖��_�j��@���[�㑍�@�����c���̃f�B�[�[���J�[

- ���H�t�� �_�c���X�_�� �͐�

- �����旧��R���w�Z�p�Z���l�X�ȉƒ�̎q�ƐF��Ȑ搶�������@�����Ĕ��捂���������R�֔��N�Ԃ̒ʊw

- ������z�X�� �n�b�s�[���[�h��R���X�X�@�������������ɘȂށg���h�̔�

- ������z�X�� �n�b�s�[���[�h��R���X�X�@�������������ɘȂށg���h�̔�@�P��

- �������R�� �R���ʂ菤�X�X�i��R���E�������������j �@�⏕��26���@�ނ����̑�R��������X�X�i��J���j �ƃn�b�s�[���[�h��R���X�X�E��R�T�����[�h�i�V����R���X�X�j�̒����݂Ǝv���o�@�R���̑��l�Ɣ��h�̊J��Ɛ����i2022�N2��22�����M�E�ʐ^�lj��j

- ����������� ��R�w�@�w�O�ؑ����W�n�� �����X���Ŏs�i���~�s�j�̖��c�聄�@�w�O�L�ꐮ������

- �������J���@�Ó� ��J���Ɩ�t���̌����_ �L�����\����������̓��W

- ��������R�������@���Ζ����Ձ@�e�������ǁi��������ǁj�̕W�I

- �����㐅���瓌����R���������������֎搅�����������Ɛ��H��

- ���������E��R�������d�C�S���̈�\�@�א����̑��

- ��������R�������@��������@�d�C�O���i�g���b�R�j���H�~��

- ��������R�������̐Δ�

- ��������ꗤ�R�������@���R�p�n�̕W���i�ΕW�j

- ��������ꗤ�R�������@�R�p�S���y���i����d�ԁj�g���l����

- ��������ꗤ�R�������̌R�p�S�� ����R�i�싴�����q�X�����E���q�o���b�N�Ձ��j�̃g���l���Ղ̗N��

- ��1979�N �������j�ē@�f�恃�\��̒n�}�����@���q�X�����i���q�o���b�N�j�Ɗݓ��ē��}��������ꗤ�R�������̈�\�@�y��Ɍ@��ꂽ�g���l���̏o�����Ɏg�p����Ă����̃A�[�`��

- �����q�w�����̐ΐ_���×��Ɓ��ΐ_���i������j�����ɂ������o�^���i�o�^���j�������E�������J���㒬�E��R�ƖL����v���E���̃o�^�������@�[�X�����E�n���A �o���b�N�[��

- �������J���㒬 ������O�r�^������O���r���̂ЂƂ@�ΐ_��� �G���K�x�x�� ��J���̗��r�ߗ��Č��Ă�����J���o���b�N�� �ؑ����W�n���

- ��JR���w�O �ؑ����W�n�恃�ق�悢�������Ə��a20�N�㏉�ߍ������w�O�̈Ŏs�i���~�s�j���@���[�����X�g���[�g

- �����q�w�O�@���H�X�X�������H���X�

- ��������ꗤ�R����������H��̌����l��

- ���\������Ɖ��q��ד��̒Ǖ��ɒu���ꂽ�i���́j��t�̊֏��Ղƈ�t��ɉ˂���ԉH���Ζ�ɓ��̋���

- �����w��j�Ձ@������R���Ζ�����

- ��������R�������@���E�ǁi�x���j

- ��������R�������@��t�ˏ�Ձ@�~�؏��w�Z�ɂ��闤�R�p�n�̕W���i�ΕW�j

- ���������E��R�������@���R����⋋���ւȂ���ԉH���Ζ�ɓ��ɂ��闤�R�p�n�̕W���i�ΕW�j

- ��������R�������i���Ζ����j�Ɨ��R����⋋�������ԌR�p�g���b�R�����i�x�m���ʂ�j���������Ă����g���l���̈�\

- ���k�����R�@�l�{�؈�א_�Ё^�l�{�؈�Õ�

- ���k�����R�@�l�{�؈�א_�Ё^�l�{�؈�Õ��@�Ζ��̈��ւ�p�����������聄�ƈ����@���L�O��

- �����㎩�q�� ���n���Ԓn�@�A���口��

- �����ʌ��J�@���j�� ���R���Ζ����ՂP ��������������P��

- �����ʌ��J�@���j�� ���R���Ζ����ՂQ ��������������Q��

- �����ʌ��J�@���j�� ���R���Ζ����ՂR ���������w������ �������P��

- �����ʌ��J�@���j�� ���R���Ζ����ՂS ���������w������ �������Q��

- �����ʌ��J�@���j�� ���R���Ζ����ՂT���������w������ �������R�@�������E��R������ �d�C�S���i�g���b�R�j ��O�̃��[���Ձi���H�Ձj ��

- �����ʌ��J�@���j�� ���R���Ζ����ՂU��������������m�R�Ď������Ɣ����������n��

- �����ʌ��J�@���j�� ���R���Ζ����ՂV���������w������ �������m����������C�ED�EE���n���̑���

- �����q�V���̗R���ƉԌ��ʁ����㐅�ɉ˂���Ԍ�����

- ���Ԍ��ʂ�Ƃ��̕t�ߐ}�����a�\�N�O��̒����݁��@�Ԍ��ʁ����㐅�ɉ˂���Ԍ��������݂̉Ԍ�����

- ������˒����~�� �����Ē�

- ������˂ƍ����

- ������ˍ]�ˉ����~ ���R�� ���@�l��Ƃ��r�炷��

- ������ˑO�c�Ƃ̉�U

- ������ˏ㉮�~�Ձ@������w �Ԗ�

- ������O�c�Ɖ����~�Ձ@�`�]�ˉ����~�����@�`�@�����ʂ�Ɣ��ꗢ�ˁi�����ꗢ�ˁj��

- �����R���@�����ꗢ�ˁi���ꗢ�ˁj�@�ꗢ�˂܂イ�Ǝj��

- ���k�����@�d�g��א_�Ђƕ����ꗢ�˂̓����̏����ɂ�������

- ������ˉ����~�ɂ������R�X�@���������R�i�z�R�j

- ������ˍ]�ˉ����~�@��\��哹�i�����R�������j�ƉF�쑽�ꑰ�@�����i�����j���c

- ���������@����ˉ����~�� �F�쑽�G�Ƃ̎q�������{�ׂ̈Ɍ��������G�Ƃ̕�i�ڐ݂��ꂽ���{���j�@�F�쑽�G�ƂƂ��̈ꑰ

- ���������@�����ꗢ�ˏ�ɑ������ꂽ�Α��n����F����

- ���������ʖ@�吹���ˁi����ˎx�ˁj�����~�� �喼�뉀�̋��Ԃ�ۂ{������

- ���G�i���J�@������Y�@�G�i���J�E���c�ƒr�ܖ{���Ɣ��h���ނ��ԍ��c��

- ���r�� �l�ʓ����@�Ҏa�c�[ �������̋��{�@�r�ܑ� ���c�����l�c�ҕt�߂̒ǂ͂���Ҏa���@�y2023�N3��10���@���M�F���u�����������̂ł����H�v�ƁA��Ȃ��Ƃ�q�˂���P�̏������z

- �����R���Ɛ�z�X���N�_�̕����Ǖ��@���c���Ɛ�z�X���̎l�c��

- ���Ó� ���c���Ƌ���z�X���̒ҁ@�l�c���n���ω��i����o�^�L�`�������j

- �������2���ڍ��c������ �q�Ր_�Ё����˒n�� �ʖ��g����n�����@���ώR���Ɓ�����R���ɏZ�ތςƋ���E�̂��ːF�̐�

- �������2���ځE��R���䒬�@���c�� ����E�̓��i����R�̐ؒʂ��j

- �������{�k�L���S����E���@�����c�����E���̍���

- ���J�[��@���c���������q�Ր_�Ћ��� �c�y���̋����i�����2���ځj��

- �����a29�N�̎G�i���J詓��i�����s�L���搼�r�܈꒚�ځ@�� �E�C�E���[�h�j�@�Ó������c�E�G�i���J����

- ���r�܈꒚�ځi�� ���������r�܁j�@���a�ʂ菤�X�X���Ó� ���c�E�G�i�J���������ɂ���r�܂̐X�i���c�q��Ւn�j�@�����m�L�ƃg���{�r�i�N���j�^�J�[��@���c�q��x���E���c���~�x��

- ���L����ڔ��O�E���r�O�@�����r�ܐ���V�^ ��ғ����@�p�~���ꂽ���蓹���i�Ó� ���蓹�j�Ƒ������

- ���Ó������蓹���@����g�q�Ր_�БO ���c���̒ҁ`�F�쒬 �F��_�БO�h

- ���Ó������蓹���@�L���� ���т��ʂ�g�v���꒚�ځ`�����ځ@�o������Ɖ����n���� �h

- ���Ó������蓹���@�L���� ���т��ʂ�g�����ځ@�킫�݂��ʂ聃�J�[�� �������w�Z���x���Ձ��ƍM�\���h

- ���Ó������蓹���@�L���� ���т��ʂ聃�M�\�ʂ菤�X��g�����꒚�ځ`����쒬�@�o������Ɠ쒬�̍M�\���i��҂̍M�\���j�h

- ���Ó������蓹���@����F�쒬�@�������X�j4�l�g�̋����@������900���~�D��@�����ĂR������ߕ�

- ���G�i���J�쉀�@�W���������Y��

- ���G�i���J �鋳�t �}�b�P�[���u�@

- ���G�i���J�@������g���~��

- ���G�i���J �咹�_�Ё@���]�ˁE�����̔_�Ɓ@�G�i���J�i�X�m�R�֎q�n���Ɓ������R���̓^�l���i�퉮�E��q���@��c�j�X����

- ��TOKYO MX���]�˓�����̎G�i���J�i�X�ƎG�i���J�̊W�́H���@�]�˓�����Ǝ퉮

- ��������ڔ���Q ���y���@�Ë��ƂȂ���������ɂ��鎩�����

- �����y�S�q��_���@�o�������S�q��_�����߂��Ƃ����O�p�`�̈�ˁ����̐����i���̈�j��

- ���G�i���J �咹�_�Ё@��������Ë��L�O�聄

- ���r�܊��5��1����(�G�i���J�E�G�i���J�j�^�����ʂ�i�r�܉w�O�j�I�[�g

- ���̐�L�d�@�m�]�ˍ�������s�i���ǂ����߂������Ă��Â����j�@�G�i�P�J�V�} 䪉��n�@�L����G�i���J �S�q��_�Q�� �O�����G�i�P�J�V�} 䪉� �l��

- ���ڔ���@�x�m����@��n�̉��~���c���p�h�@�E�R�p�L���@�E�߉q�Ė��@�E����`�e�@�i��������Ƃ̉��~�Ղɓ���r���b�W�m�ڔ��O���ځn�j���@patagonia���{�̑�ꍆ�X�i�f�X�e�B�l�[�V�����X�g�A�j�͖ڔ��̏Z��X

- ��������ڔ���@���|��א_��

- ���g�߂ȂƂ���Ɂ@���c����Ǖ�̔�@�R���̗��̔�@���ˍ�

- ���r�܌�Ԑ_�Ё@�ӂ��낤�̑��i���̑� �e�q�j

- �������a��\�N �����n�}���@�����E���a��\�N �����n�} �����̂��Ɓ��@�[�I���40�N�O�̓��� �����č�����40�N�O�̓����[�@���q�X�����i���q�o���b�N�j��r�ܓ� �O�ƒ����S���X���i�O�ƒn�j�Ȃ�

- ���L���擌�r�܁@�Z���@�q��n����

- ���r�܉w�@�����܍��H�i�O���[����ʂ�j���L��������ǁ��@�|�X�^�[�̐��{�ʂƔޏ�

- �����| �A���_�[���[���h�r�܁@�����ꂽ�������@�`�r�܉w������p�Ԗ\�����́`���@�킽���̃����j���O�R�[�X���p�[�N�h�����J�[�Y

- ���L���擌�r�܂S���ځ@�ĊJ���ł��c�����Z��W�n�ɂ��鏬���Ȗؑ��W���Z����������@�̂̓��o���i�� ���r�܁j

- ���r�ܘZ�������_���܍��H�ց@�����5��1������

- �����r�܁@���R�w��������

- ���L�����r�܁@��i�̍M�\���Ƃ���������n��

- ���x�m�E��R���̓��W�ƍM�\���@�����n��R���̓��W�Ɠ�����R�̓��W

- ������u���Q���ځ@�����R���@�x�m�E��R���̓��W�ƍM�\��

- ������u���Q���ځi�u�����j�̏Z��ɂ���M�\��

- �����n��@�ӂ���R��

- ���̂̒��ɂ��钎�@����z�X���ɂ���M�\���E���h�ϖ����̐ʋ�����������ꂽ���̂Ƃ��Ă͓s���ŌÂ̍M�\���E���㐅�ƒ��ې�̕����n�_�̍M�\��

- ������z�X���@�����n�h�̖k���ω���

- ������z�X���@�����n�h

- ���������Q�@�����n�h�߂��@�n���ϐ���

- �����n��c���ځ@�i���j��z�X���Ə��̒Ǖ��ɗ��M�\�ˁi�M�\���E���W�j�@���q�X��

- �����n�捂��������̍M�\���@��ʓ��i����ʓ��A�s��442�����j

- �������批�H�꒚�ځ@�ڔ��ʂ�i���˓��j�@�ڔ���i�ʖ� �s����j

- �����˓��̖���

- ���]�Óc�Ð��i�]�Óc�E���܌��̐킢�@�]�Óc������j

- ���V�h�ɓꕶ�l����

- �����{�l�̃��[�c

- ���ꕶ�l�̊jDNA���

- ��2024�N8���@�l�ނ͂ǂ����痈�āA�ǂ��Ɍ������̂��@���l�ފw�ɋN�����v���Ȃǁ�

- ���ꕶ�l�̈ꐶ -�������L�˂ɐ������l�X-�@�������L���S�̌S�ɐՂƊ��q�X��

- �������V�h�@�V�����̎��̏��@���ċ����ɂ������r���r�c��i�a�J��j�̌����̂����̂ЂƂ�

- �����������{�@���F�J��@�Ԃ̐��a�J��x���@���L�J�̗N��

- ���V�h��@�ԉ��_�Ё@�����V�h�����h���������̐Δ�

- ���V�h��@�ԉ��_�Ё@�����������

- ���V�I�g ���c���i �����̒n�Ƌʐ�㐅�]���f

- ���a�J��㊯�R�@���y�ˁi���y�ˌÕ��@���y�_�Ёj�Ɗ��q�X�� ����

- ���a�J�扎�y���@�d�v������ �����q�ƏZ��

- ���n���E������ׁi�㊯�R ���y���j

- ���a�J��@�M�\�����{��

- ���a�J��b�������11��7���@�M�\��

- �������q�X���@������

- �����q�X���@�����@�������`������c

- �����q�X���@�����@�k�撆�\��

- ���L���旧���y�����ف@�V�E�����q�X��

- �����q�X���@�����@���؋�

- ������Ԓˁ@���q�Ó�

- ��������@�s���Ԓˌ����@���q�X���@���������

- ������V�͊ݎO���ځ@�����O��Ձ@���q�X�� �����̓n��

- ���Ó� ���q���@�ʖ� �Ŗ������i�������j�@���㐅�ɉ˂��遃��������

- �����撇���@�D�_�Ћ߂��@���q�X�������̍M�\��

- �����撇���i�� �R���j�@���q�X�������@����ƍN�̏�n�̂�����J�����Ƃ�������D�_��

- �����q�X���ƐV����z�X���̌����_�ɂ���艟���|���v�i��ː��j

- ������h�Ƒ�R���n����

- �����������������R���n����

- �����c�ƐՒn�@�W���Z��V�z�H���ɔ�����R���n�������C�H��

- ���L�h��א_�Ё@������h�T�v�}

- ������h�ɂ��邩�Ắg���h�̐e���Ƌ����̎D

- ������퐶���@����h�@�L�h��א_�Ђ̋ʊ_�ɍ��܂ꂽ���ː�q��

- ���؎x�O���~�Ւn����V�h�b�e�B�@�؎x�O��@2022�N1��31���ʐ^�lj��E���M

- ��������@�������꒚�ړ���Ձi������� �؎x�O��p���~�Փ��j

- �������揬�����@�؎x�O��ɊԈႦ��ꂽ�M�\��

- �������揬�����@�l�⁃�X���O�̏����u�l��v�̕���ƂȂ����⁄�@�l�≺�͍]�˗L���̐���ꁃ���ꏊ�i�����A�j���@�͈̂��̕n���A�i�X�����X�j

- �������揬�����꒚��23��25�̊ԁ@�^��i����j

- �������揬������19��21�̊ԁ@���

- ����������s���̈ꗢ��

- ���U��RUN�@�u���ꗢ�ˁ`�˃��u�c�n�`�ԉH�����_��

- �����R���@���{������O�Ԗځ@�s���̎u���ꗢ��

- ������u���ꗢ�˗ׂ�@���R�� �V�����X

- ���k��\���l�ԓ��H�ɂ���o������

- ���k�撆�\���Q���ځA�i���j���|��ʂ�̏o������

- ���k�撆�\���R���ځ@�o����������������Z�u���C���u��

- ���k���\���Q���ڂ̏o������@�ؓc��X

- ���k���\���ɂ���o�����聃��[���X���ƍĊJ���ɂ��P�ނ����n��110�N�́����S�s ���{�ʓX��

- ���k����씪���ʂ�ɂ���o������

- ���k�扤�q�R�E�S���ڂ̏o������

- ���k�扤�q�{���̏o������

- ���k�����@�O���Ɓ@���̑䒇�ʂ菤�X�X�̏o������

- ���k�搼�����̏o������

- ���ڔ��ʂ�ɂ���o������

- ���J���E�����̏o�����聃���g�c����X�@�m�䓌��w��L�`�����������n��

- �������搼�� �e�≺ ����ʂ�Ɩk����� �R �{���ʂ�̏o������

- ���J���� ��݂��ʂ�ƒJ���l���ڂ̏o������

- �������捪�Â̏o������

- ��������{��@�g�ˎ����̏o������

- ���������˂T���ځ@�≺�ʂ�ɂ���o������

- �����q��א_�Ё@��Ηl

- �����q��א_�Ё@�Ζh�̑�(�ЂԂ��̂���)

- ���k�扤�q�ځ@������א_�Ё����q�̌ωƑ����|��

- ��JR�ݕ��k���q���Ɣp����

- ��JR�ݕ��k���q���Ɣp���ՂƉf��

- ��JR�ݕ��k���q���̔p���Ձ@���H�P���H��

- �����\���w�@���\���^�]�挟�C�ɉ��

- ���s�c�g�����[�o�X�@�����s�k�扤�q�����q�w�O�@��⁄

- �������� ��~���@�ق��낭�n���Ƌg�ˎ��̔䗃��

- ����������u��@�������������M�\�ҕS���Սu���M�\����

- ���{���撬�@�_��

- ���{���Ǖ��ƒǕ��ꗢ�ː�

- �����Ð_�Ђ̍ǂ̑�_��ƒǕ��ꗢ�ː�

- �����w��d�v�������i�������j ���a��ƔR�@�i�Ӎ��I�E�����Ɂj�@�k�搼������-�\�Z-��

- ���k�扤�q�@�R�@�a��h��@�뉀�@�B�ˑ����i�����������j��

- ������h���i��R�j�{��@�@�a��h��

- ����T��w���Ձ@�O��ڗ����� �a��h��

- �����旧���y�����ف@�A�g����L�O�W�@���a��h��@�����H�����@�ŐV�u���ē��}�@�a��ʓ@

- �����旧���y�����ف@�A�g����L�O�W�@���a��h��@�����H�����@����h�@�������Z���K�̝G�z���������@�q�� �a��h��

- �����旧���y�����ف@�A�g����L�O�W�@���a��h��@�����H�����@�{��@�̎n�܂�Əa��h��

- ���m�����˂̒n���m�����˂̔聄 ���q�@�����z���q�R�^�i��

- �����w��j�Ձi�吳�\��N�O�������w��j�@�������ꗢ�ˁ@�k�搼������[�\�O�E�l��

- ���������@����z�X�������̏o������

- ���������@����z�X�������̏o������Q

- ���\��y�m�ˁi�y�m�_�Ёj�ƕ⏕�W�R����

- ���\���Õ��Q�@�\��y�m�ˁi�y�m�_�Ёj�̍Đ����i����ύX�j�ƕ⏕�W�R����

- ���\���Õ��Q�@�\��y�m�ˁi�y�m�_�Ёj�̍Đ����i����ύX�j�@2020�N�V���E�P�O���Ɓg���ӂ����h

- ���\���Õ��Q�@�\��y�m�ˁi�y�m�_�Ёj�@2022�N11���@�╨�̏o�y�����ʁH�E�y�t��Ȃǁ@�h�Ձ�

- ���\���Õ��Q�@�\��y�m�ˁi�y�m�_�Ёj�@���\���������y�m�u�ƕy�m�ˁ�

- ���\���Õ��Q�@�\��y�m�ˁi�y�m�_�Ёj�̍Đ����i����ύX�j2023�N9��9���B�e�@�v�H

- ���k���\���l���� �W���������n�����ƍ����p���i��t��⒆�p���A�k�k�n��Ƃ�������j

- ���k�撆�\���i���\���j �n����

- ���k�撆�\���i���\���w����O�j �n����̎q��n�����ƍM�\���E���W�����n���i�L�����n���j��

- ��������� �鋞��w��w�������a�@�O�@�s�s�v�擹�H�⏕��87���� �k���\��3���ځ��{���ʂ�i�{���ԉH���j���֊J�ʁ@�\���w�����ĊJ���ƕ⏕73����

- �������{��k�АΖ��A���@EH200�EDD51�{�^�L�{DE10

- ��3��10���������P�@�Ó��{���̃K���X�̂��������@3��11�������{��k��

- �������{��k�Ђ���11�N�@�����̂��ƍ��̂���

- ���ݖ��d�ԁi����������j������S���L�O�聄�@�ʗ����r�싴�� ��̉���

- �������w�~�j�ʐ^�W�@������������}�ƃ}�����X�v�[��

- ����������� �����w�O�@���J�[��Ë������ɗ������ԉw�O���H�X���@�����ʂ�i�⏕��73�����@���Ắg�ٓV�O���h�ƌĂꂽ�j�Ɓ��r�ܓ��L�ˁE�J�[�� �������ٓV��

- ���䓌�擌���ܒ��ځ@�i�����@�u���ُ_�����˂̒n

- �������� ��쉺�A�p�[�g

- ���O�Зl �_�Ё@�튯��א_�� �V��

- ���䓌�挳�@�������@�����k�֕�

- ������剮�~

- ���c�[ ���o���@�Ԏ��m��

- ���썑���y��

- ����ˌ��i����Ԓˈ꒚�ځA�ԒːV���꒚�ځj�@�Ԓˑ�ˌ���Ձ@�����ł��������̑傫�Ȓˁ��Ɓ��n���@�n��J�ˁ��@�ԒˁE�����ł̕�Ƃ̎v���o�ƌ����m�i�X���̂Ƃ⁄�ł̗Ǖi���@

- ������Ԓ˘Z���ځ@����No_139��Ձ@�Õ����ˁ��̏�ɑ��c���ꂽ�����_��

- ������Ԓ˔����ځ@�����@��O�@�Ԓ˖��_�̎R���r���E�r��ˁ@����No.141���(141)�m�Õ��n���Ɓ���̒ˁ�

- ���N�����̃r�I�g�[�v���Ԓ˃g���{�r���@�Ԓ˕s���̑�����̊R����̗N�����Ԓˌ����Ζʂ̗N�����@2022�N1��15�����Ԓ� �s���̑ꁄ

- ������Ԓˁ@��������

- �����搬���S���ځ@���������g����M�\���Ɓ��݂��̉ʎ�����

- �����捂�����@���ۃ����@�@���n���ω����N

- �����捂�����@�O�J�Ð�g�Z�̋��h�̃O���t�B�b�N���댯�ł��I�X�����ƃX�s�[�h�A���[���������@������CBX400F��D�悹��@�s�v�ȃ^�C�}�����Ɖ�������\�����X�e�b�J�[�@�{�N�̒��ǃg���C�A���o�C�N��

- �����捂�����i���ۃ����j�E����A�����R�@���댯�ł��I�X�����ƃX�s�[�h�A���[�������^������Ɩ������댯���������@�R�[���Ƃ�����

- �����ۃ����@���ٓV�ˁ��Ɛ��m�C�p�̎��ˌP���̍ۂɍ����H�����w�������ٓV�˂Ɍ��Ă�ꂽ���L�O�聄�@�O�c���Ə��a50�`60�N��̍������̏o����

- �����a50�N�㏉���̍��̃n�b�s�[���[�h��R���X�X�E�V����R���X�X�i���斯�ْʂ菤�X�X�`��R�T�����[�h�j�ƒ����݁i��R���E��R�����j�@���C�t�A�b�v ��ەS�ݓX�E��R���f�i�f��فj�E���V�I�J���i�������ቮ�j

- ���a�J�w�`�b����w�@�����ʂ聃���y�����̉˂��ւ��ɂ�钷���H�����Ԓ��̏a�� �I��H�Ɣ������E���l�����א��l�������̈ړ��ˑ�

- ���s�s�v�擹�H�⏕��181�����b�����s�k������@���J�ʕ��� �Ō�̗p�n�擾

2021 6/1�@�w�k�����R�@�l�{�؈�א_�Ё^�l�{�؈�Õ��@�Ζ��̈��ւ�p�����������聄�ƈ����@���L�O��x

�O�̋L���̑����B

�����s��Ւn�}���C���^�[�l�b�g�T�[�r�X�̒n�}�A�l�{�؈�א_�Ё^�l�{�؈�Õ��̋����Ɂ������聄������B�i�ʐ^�ォ��Q���ځj

�Ζ��̈��ւ�p�����u������v�̃t���C���[�����p�[�[�[�[

�q�a�̉E���̔����^�̕ς����������ɂ���

��ʓI�ɂ͋�`�̒�����ł����A���̒�����͔����̂悤�ȕς�����`��ł��B

���F�Ζ�̌����Ɉ��͂��|���Ė���ׂ��u�����@�v�́u���ցv������A���̖�40�����Ƃ��Č��āA��50������ՂƂ��Ă��܂��B

�c���10���͓��Ћ�����ʂ̓��H�ۂɒu����Ă��܂��B��Ղɂ͈����̒��S�����d���܂ꂽ�ł��낤�������邱�Ƃ��ł��܂��i��̗����j�B

�����@�ɂ��ẮA�u����o�^�������@�����@���L�O��v�̐�����ǂ�ʼn������B

����͌��݁A�����������ɗL��܂����A���͑吳11�N�ɗ��R�Ȃ��ݒu�������̂ł��B

���̔�̗��ʂɂ́u�吳6�N4���@������ꓯ�v�ƍ��܂�Ă��āA�����@���L�O���葁�����Ă�ꂽ���ƂɂȂ�܂��B

����38�N��菺�a20�N�܂ŁA���̋������ӂ͗��R�������̉Ζ����i�u������v�E�炢�����j������A�Ζ�̐����ߒ��Ŕ������̂��N���}�E���ꂽ�H�������߁A���̋������Ă�ꂽ�Ǝv���܂��B

�����̒����ⓕ�U���\���̎l�{�؈�א_�Ђ��ڐ݂���{��������ł͂Ǝv���Ă��܂����A���ւ̖�10���̕����̐����Ћ����ɒu����Ă��邱�Ƃ���̐����ł��B

����Ƃ���ׂ�����

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�n�}�Q���ځA�Ԋە����̋旧���ꐼ�����Ɉ����@���L�O�肪�ڐ݂���A����w��L�O���ƂȂ��Ă���B

�����@���L�O��̈ē��͕������������̂ŁA�傫�ȉ摜�������N�����Ă���̂ŁA��������������������B

�����@���L�O������p�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����܂ł̎�H�ƓI���Y�����Ă����ΖY�̋ߑ㉻��}�邽�߁A�c�����N(1865�N)�Y���q�傪�������A�I�����_�ɗ��w���Ζ�̐��@���w�т܂����B���̈����@���ւ́A�x���M�[���w�����A���̍ێ����A�������̂ł��B�����ꉺ���~�̂�����3���̕~�n���Ζ����Ƃ��ėp���A����9�N8����蓯39�N11���L���Ζ�̐�����p������܂Œ���^�s����܂����B

���̋L�O��͎��ۂɐΐ_���̐��𗘗p���ĉΖ��Ɏg�p����Ă��������ŁA�吳11�N(1922�N)�ɗ��R�Ȃ��ݒu�������̂ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����o�^�������@�����@���L�O������p�[�[�[

����́A���Ζ����i���ꉺ���~�ՁE�����꒬��сj�̑n�ݎ҂Ƃ����ׂ��V���Y���q��̈⓿���̂����Ă�ꂽ�L�O��ł��邪�A���ۂɉΖ��ɗp�������ւ��g�p���Ă���B

���̈��ւ́A���{�̖��ɂ�葾�Y���q�傪�c���O�N�i1867�j�x���M�[�ŋ��߂����̂ŁA������N�i1876�j��蓯�O�\��N�i1906�j�܂ō��F�Ζ�����Ă������Ɏg�p����Ă����B

���F�Ζ�i���݁A�ԉȂǂɎg���Ă���j�́A�����ƖؒY�������A���ɂ���ɏɐƍ����Ă���B���̎O��̍����܂������@�̔Տ�ɕ~���Đ��𒍂��Ȃ��爳�ւ���]����������Ƃ��s�Ȃ��B���̈��ւ��ғ������邽�ߓS���̏c�����ԁi�x���M�[�����������j���p����ꂽ���A���̓��͌��ɐΐ_���̐������p���ꂽ�B���̈����@���ݒu���ꂽ�ꏊ�͒肩�łȂ����A���ꉺ���~���ɂ��������ꐅ�ԐՒn�i�������̏\�܁j�t�߂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă���B

���拳��ψ���

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̒n��ɂ͗��R�̈�\���������_�݂��Ă���̂ŁA�܂���Č�����̂��y�����ł���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�y�֘A�L���z

��������R�������@���Ζ����Ձ@�e�������ǁi��������ǁj�̕W�I

�����㐅���瓌����R���������������֎搅�����������Ɛ��H��

���������E��R�������d�C�S���̈�\�@�א����̑��

��������R�������@��������@�d�C�O���i�g���b�R�j���H�~��

��������R�������̐Δ�

��������ꗤ�R�������@���R�p�n�̕W���i�ΕW�j

��������ꗤ�R�������@�R�p�S���y���i����d�ԁj�g���l����

��������ꗤ�R�������̌R�p�S�� ����R�i�싴���o���b�N�Ձ��j�̃g���l���̗N��

��������ꗤ�R����������H��̌����l��

���\������Ɖ��q��ד��̒Ǖ��ɒu���ꂽ�i���́j��t�̊֏��Ղƈ�t��ɉ˂���ԉH���Ζ�ɓ��̋���

�����w��j�Ձ@������R���Ζ�����

��������R�������@���E�ǁi�x���j

��������R�������@��t�ˏ�Ձ@�~�؏��w�Z�ɂ��闤�R�p�n�̕W���i�ΕW�j

���������E��R�������@���R����⋋���ւȂ���ԉH���Ζ�ɓ��ɂ��闤�R�p�n�̕W���i�ΕW�j

�����̖��̗R���@��ʂ̗v�� ���q�X���ƒ��R���@�ΐ_���ɉ˂��遃�����E���E�R������

���ΐ_���@�������i�����j�ɂ�������ٍ��V���A�ւ̓��W�Ɖ������݂��Βn ���q���� �����ٍ��V���A��

���ԉH���R�ώ@�����̗N���i���㎩�q���\�𒓓Ԓn�Ձj

���k��ԉH���@���Ȃ�����ƗN���@�אڂ���ԉH���R�����̗N���i���㎩�q���\�𒓓Ԓn�Ձj

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�������N���b�N����Ɖ��Ɂy�ߋ��L���Q���n��j�i���j�j�E�j�Ո�Ձi�Õ� �� �Ε� �Ў� ��� ���R �j�E�������E�h��E�㐅�E����/�Ó��E�⓹�E�p���ՁE�s�s�v��E�o������E���|�Ȃǁ��z�̃��X�g���W�J���܂��B

- �������������ā@����c�쑃�����~�Ձ`���`���̕�`�o����

- ���o�����@���`�����U�������R��̒e���Ə�쐴���ω����̃A�[���X�g�����O�C�̖C�e

- �������@��쐴���ω� �����̏�

- ����쓌�Ƌ{

- ���ʂ�̋��ՁE�������ƌ��Ԃ��@�{��4-37��{���ʂ�

- ���������@���Y�ꂶ�̓�

- �����Q��1945- �푈�����q�������@���@���Ŏs�@�c�уV�`���[��

- ����v�҂����������a���F�O������@�[���Q��1945- �푈�����q�������[�@��i�������a�ف����ݎ��̎d��

- �������݂̐S�����܂ł��@�C�V�����t�q �����L�u�ꓯ

- ���n�c��@�s�����Ԓ�����

- ���L����@��r�܌����i���ÎR�j�@�L�����P�]���҈����̔�

- ���U��JOG�@�J���쉀�̓���c���E�Ď������d���`�����ٓ������w�`�����@�뉀�`����ˏ㉮�~��

- ��������t���i�������j ����c�� ��Z�V�� ���~��

- ����������ف����m�ƈ�����@����c��I���̒n�i������t���i�������j�j

- ��������t���ځi���ΐ쏬������Z�V���j�@����c��@�ƐV��i�����j�@�g���삨�Ă�ΕP�h ��o�v���q

- �������ɏZ��ł�������c�� ��������̑����@�ƍ]�ˎ������̑���

- ���������� ����_�Ёi�X�얾�_�j�@�X�쉺����j�����ΐ����Ր}�i���Ր}�j��

- ��������{��@�g�ˎ��@�|�{���g�̕�

- ��������{��@�g�ˎ� �|�{���g�揊���獂�ю� �����^���揊��

- ���������̖��̗R���@������

- ����������u�@��~���@�����H���̕�

- ���g�V���Ղ��h�@�����H�� �����@�������H���搶�I���聄�Ɛ��m�C�p�̉��K�n ���ۃ���

- ���䓌��J�� �S�����@�����̖��b�@�R���S�M�̕�